コロナ感染後後遺症、ワクチン後遺症による、ブレインフォグ、認知機能障害、認知症外来

ムクナ豆は、パーキンソン病の治療に用いられる伝統的な漢方薬で、豆から抽出されたL-ドーパと呼ばれる成分が含まれています。L-ドーパは、脳内のドーパミン神経細胞に取り込まれ、ドーパミンを生成する前駆体として作用します。パーキンソン病患者においては、脳内のドーパミン神経細胞が死滅しているため、ドーパミンの量が不足しており、それによって運動障害などの症状が生じます。

ムクナ豆のL-ドーパは、脳内に直接投与されたレボドパと同じ作用機序を持ちます。L-ドーパは、脳内に取り込まれるとドーパミンに変換され、脳内のドーパミン神経系を刺激することによって、パーキンソン病の症状を改善することができます。L-ドーパは、レボドパと比較して、脳内への吸収が速く、レボドパと同じ効果をより早く発揮することができます。

ムクナ豆の利点としては、化学合成された薬剤ではなく、天然の原料であるため、副作用が少なく、レボドパなどの合成薬剤よりも安価であることが挙げられます。また、レボドパなどの合成薬剤が効かなくなったり、副作用が出た場合に、ムクナ豆が代替治療として利用できる可能性があります。

一方、ムクナ豆には、L-ドーパが含まれているため、レボドパと同様に、効果が高くて速い反面、効果が長続きしない短所があります。また、ムクナ豆から抽出されたL-ドーパには、レボドパのような精密な制御ができないため、効果や副作用のバリアビリティが大きく、個人差が大きいことが報告されています。

短所としては、ムクナ豆に含まれるL-DOPAの量が一定ではなく、収穫時期や保存方法によって変化することがあります。また、純度の低いものや過剰摂取すると、L-DOPA以外の有害物質を含むことがあるため、注意が必要です。

さらに、ムクナ豆は医薬品ではないため、製造工程や品質管理が不十分な場合があります。また、医師が処方する薬剤との併用による相互作用も考えられます。

以上のような理由から、ムクナ豆はパーキンソン病治療の代替としてではなく、補完的なサポートとして考えるべきです。治療にあたっては、必ず専門医の指導のもとで行うことが重要です。

また、L-DOPAを含むムクナ豆は、通常のL-DOPA治療よりも持続時間が短いことが知られています。そのため、定期的に摂取する必要があります。さらに、ムクナ豆は効果が急速に現れるため、L-DOPAの投与量を調整することが難しくなる可能性があります。

一方で、ムクナ豆の長所としては、天然のL-DOPAを含むため、合成された薬剤よりも副作用が少ないとされています。また、L-DOPA以外の成分も含んでいるため、パーキンソン病の症状緩和だけでなく、抗酸化作用や抗炎症作用も期待できるとされています。

さらに、ムクナ豆は世界中で広く栽培されており、比較的手軽に入手できるため、治療費の負担が軽減される可能性があります。

ただし、ムクナ豆による治療には、専門医の指導のもと、摂取量や摂取タイミングなどの調整が必要です。また、パーキンソン病治療の主要な薬剤との併用による相互作用も考慮する必要があります。

以上のように、ムクナ豆には長所と短所があります。適切に使用することで、パーキンソン病治療に有効な補完的な手段となり得ます。

最近の研究では、ムクナ豆エキスがパーキンソン病治療に有用であることが示されています。例えば、2015年の研究では、ムクナ豆エキスがL-DOPAと同様の効果を持ち、パーキンソン病患者の運動機能の改善に寄与することが示されています。また、他の研究では、ムクナ豆エキスがL-DOPAの副作用を軽減することができることが報告されています。

総じて、ムクナ豆は、自然由来の成分を含み、治療費の負担を軽減することができる可能性があります。ただし、適切な品質管理や医師の指導の下、使用することが求められます

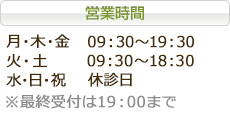

大阪市西成区や堺市などを中心にリウマチやパーキンソン病、耳鳴り、めまいなどの自律神経系のお悩み解決なら当院【康祐堂あけぼの漢方鍼灸院】へおまかせください。

パーキンソン病は症状の進行にともない体を動かしにくくなりますが、だからといって体を動かさないことは、運動機能の低下を加速させるおそれがあります。安全で動きやすい環境を整え、生活の中でできるだけ動くことを心がけましょう。また、着替え、食事、入浴、トイレなどの場面で、ちょっとした工夫をすることでよりよい日常生活を過ごすことができます。

日常生活で気をつけること、工夫についてお話しします。

住居

転倒する危険性があるのは屋外だけではなく、室内でもよく起こります。室内の危険ポイントを改善していきましょう。

基本はつまずく段差をなくす、立ち上がるための手すりを設置する、足元の明かりをつけるなどです。

・段差をなくす

敷居の段差をスロープを設置して段差をなくします。また、カーペットなどのヘリを固定しつまずかないようにしましょう。

・テープガイド

・テープガイ階段の段ごとや廊下に30〜40cmの一定間隔にまたぐ目安となるテープを貼る。歩く際は足を大きく踏み出すイメージで歩きましょう。

・足元のライト

廊下や階段、廊下の足元にライトをつけましょう。足元が見えるようにし転倒の予防をしましょう。

・人を呼ぶ手段の確保

ひとりで過ごしている時に動けなくなる恐れがある場合は、トイレや浴室、ベッドの近くにブザーを設置する。携帯電話を首から下げて身に着けるなど、助けを求める手段を確保しておきましょう。

・寝具や家具

パーキンソン病の方は睡眠障害が多く見られます。睡眠障害には様々なタイプがあり必要な対応が異なりますので、睡眠障害の内容を詳しく把握して主治医などに相談しましょう。また、ベッドや椅子はしっかりと休むために必要な家具です。使い心地た安全性に配慮し選ぶようにしましょう。

睡眠障害は日中に眠気が残るだけでなく身体の動きに影響することもあります。日中は太陽を浴びて十分に運動し、寝室の環境を整えるなど睡眠環境を良くするよう心がけましょう。

ベッドの選び方

・ベッドの横に柵がついたもの(転倒防止、寝返り、起き上がりに便利)

・ベッドの高さはベッドの端に座って足の裏がしっかりつく高さ

・マットのヘリがしっかりしているもの(沈み込んでのずり落ち、落下防止)

・可能であれば介護用の電動ベッド

椅子の選び方

・お尻がしずまない

・回転しない

・重量があり安定している

・幅が広すぎない(体が横に傾かない)

・肘掛けのあるもの(立ち上がり等に便利)

・足の裏がしっかりつく高さ

・着替え

パーキンソン病が動作が小さくなったり、関節を動かせる範囲が狭くなるため衣類は脱着のしやすいものを選ぶようにすると着替えが楽になります。着替えはバランスを崩しやすいので、椅子やベッドに腰掛けてゆっくり行うようにします。外出の際の靴もマジックテープやファスナー式で着脱しやすく素材の軽いものを選びましょう。

・素材が伸縮性のあるもの

・袖を通しやすいように前開きの服にする

・衣類のボタン部分は、大きなボタンやマジックテープに付け替えておく

・ファスナーは嵌めやすいよう大きな持ち手のものにする

・ズボンはウエストのゴムのものを選ぶ

・食事

パーキンソン病では、嚥下障害によって、むせたり水分や食べ物を誤嚥しやすくなり、肺炎になることもあります。普段から誤嚥を予防するような食生活を意識しましょう。

細かい動作がしにくくなり、食事を口に運ぶことが難しい場合やこぼしてしまう場合には、使用する食器や使い方を工夫してみると良いでしょう。

・ひと口で飲み込むには大きい食べ物は食べやすい大きさにする

・のどを通りにくい食べ物(もちや硬い肉など)は避ける

・噛んでいるうちに水分が出てむせやすいもの

・小さくて気管に吸い込んでしまいやすいものに注意する

介護者は、ひと口の量を少なくし、口の中の食べ物がなくなってから次のひと口を与えるようにする。

食事中の姿勢

椅子に座る際は、姿勢が左右に傾かないよう、また深く腰を掛けて足の裏の全面を床に着けるようにしましょう。姿勢が傾く場合は、利き手と反対側の腕をテーブルにのせて、姿勢をまっすぐに保ちやすくすることで対応も可能です。

食器の工夫

細かい動作がしにくくなり、食事を口に運ぶことが難しい場合やこぼしてしまう場合には、握りやすい箸やスプーン、フォークなど、使用する食器や使い方を工夫してみると良いでしょう。

浅めの器や滑り止めのついている皿を使ったり、滑り止めシートを敷いた上に食器を置くことで、食事がすくいやすくなることもあります。

食器と口の距離が短くなるように、テーブルの高さを高めに調整することも効果的です。

トイレ

パーキンソン病患者さんのトイレトラブルは、便秘と頻尿です。予防するためには、水分をたくさん取り、規則正しくトイレに行く習慣を身につけましょう。

トイレは、和式よりも洋式の方が便座への立ち座りが簡単で使いやすいでしょう。また、手すりを設置するなど、快適なトイレ環境づくりに配慮しましょう。

便秘

食物繊維の多い食品や発酵食品などの摂取を心がけましょう。

また、十分に水分を取るようにしましょう。

(医師に水分制限をされていない患者さんは、少なくとも1日1リットルの水分摂取が必要です。)

排便の出やすい時間が決まっている患者さんもいらっしゃいます。症状日誌に排便時間を記録することで、傾向がつかめる場合があります。傾向がつかめれば、便意を催さなくてもその時間にトイレに座る習慣を作ることで、規則正しい排便習慣がつくこともあります。

頻尿

トイレを我慢せず、早めに規則正しくトイレに行く習慣をつけましょう。

夜間は身体の動きが悪く、トイレまで間に合わなかったり、暗くて移動が危ないこともあります。

尿器やポータブルトイレの利用も検討しましょう。

トイレの工夫

和式より洋式の方が、便座への立ち座りが簡単で使いやすい

洗浄機能付き便座があれば、後始末も楽になる

手すりがあると、向きを変える動作や便座からの立ち上がりが容易

便器のわきにははねあげ式の手すりがあると便利

扉は、引き戸のほうが転倒しにくく、転んだ場合や車いすになった場合の対応も可能

入浴

入浴は、筋肉の固縮をやわらげ、自律神経障害による冷えを改善します。また、患者さんの気分転換や食欲増進にもつながります。 安心して入浴するために、浴室の安全対策を施しましょう。

・浴室は滑りやすく危険ですのですべり止めマットを敷く

・床からの立ち上がりがしやすいようにシャワーチェアーを利用する

・脱衣場にもいすを置けば、転倒の心配もなく、衣類の脱着がしやすくなります

・浴槽から急に立ち上がると、血圧が下がり立ちくらみが起こる危険があるので、浴槽からはゆっくりとした動作で上がるようにしましょう

・冬場は、脱衣場にも簡易暖房器具を設置して、浴室と脱衣場との寒暖差をなくしましょう

・入浴は、身体の動かしやすい時間に行いましょう。

※浴室の整備によって介護の負担は軽減できますが、入浴は全体的な介護量が多いので、通所サービスや訪問入浴も検討しましょう。

パーキンソン病はリハビリテーションをきちんと行うことで、体力の低下を防ぐことができ、さらには筋肉や関節を柔らかくすることで身体の可動域を広げます。さらにはストレッチやリラックスにより全身の動きがスムーズになり筋固縮の症状が軽減します。発症から長い年月が経過していても移動や食事、入浴など日常生活動作で介助を必要とすることが少なくなることが期待できます。また日中横にならないだけでも薬の効果がはっきりあらわれ薬が効いているオン時間も伸びると言われています。運動は薬とセットにすることで互いの効果を高めます。

パーキンソン病のリハビリ方法には6種類あります。

・リラクゼーション

・ストレッチ、柔軟

・筋力強化運動

・生活動作練習

・構音、嚥下練習

・歩行訓練

・リラクゼーション

リラクゼーションとは肉体的、精神的な緊張をほぐし、リラックスさせる行為で患者様自身には解消できない筋肉のこわばり、筋固縮の軽減を目的として行われます。

パーキンソン病に対して行われるアプローチには次のようなものが挙げられます。

・仰向けもしくは背もたれに寄りかかり楽な姿勢を取る

・介助をうけながら手首や足、体幹などの屈伸運動を行う。

・一定のリズムで揺らしてもらう

上記のように胴体の運動が非常に重要でありリラクゼーションに行うことにより筋固縮が徐々に軽減されていきます。

・ストレッチ・柔軟

ストレッチや柔軟体操により体の柔軟性を高め、筋肉を伸ばします。運動前に行われるストレッチにも似ており、1回あたり20秒間のストレッチを2〜3セット行うのが効果的です。

ストレッチでは肩と腕を動かすことが重要であり、首や体幹をねじる、もしくは伸ばすストレッチやももの裏をゆっくりと十分に伸ばすストレッチが重点的に行われます。十分なストレッチを行うことで体の柔軟性が高まり、少しずつ体を動かしやすくなります。

・筋力強化運動

筋力を強化する運動(筋力強化運動)により、弱ってしまった部分の筋力トレーニングを行います。筋力トレーニングの内容としては、患者一人一人に合った自重トレーニングやウェイトトレーニングなどが挙げられます。

特に重視されている部分は足の付け根(大腰筋)とももの筋肉(大腿四頭筋)です。

また、お腹の奥の筋肉(腹横筋)や背筋、おしりの筋肉(大臀筋)のトレーニングを行うことで前傾姿勢を予防にもつながります。

・生活動作練習

パーキンソン病を発症すると、筋肉のこわばりにより着替えや身だしなみ、食事、排せつ、入浴などの生活動作が難しくなります。

リハビリでは、動作に支障のある部分や症状に合わせた練習を行うことが大切です。患者の状態に応じて、ばね付きの箸などの自助具を用いることもあります。

動作緩慢の症状により、書く字が小さくなってしまう場合は罫線やマスなどを利用して大きな字を書く練習を行うこともあります。字を書くときは、一文字一文字を声に出し、文字の大きさを意識すると良いでしょう。

・構音・嚥下練習

構音障害とは、ことばを正確に発音することができなくなる、もしくは他の語音に置きかわってしまう障害で、無動(動作緩慢)や筋固縮により生じる症状の一つです。筋固縮が原因で、声が小さい・抑揚が乏しいなどの症状がみられることもあります。

また嚥下障害とは、食べ物を上手に呑み込めない状態のことです。筋固縮により嚥下障害を起こすと、むせやすくなり食事をとることが難しくなります。そのため、嚥下障害が引き起こされると食事の時間の楽しさが奪われてしまいます。

構音・嚥下障害に対するリハビリは次の通りです。

呼吸筋の強化運動

構音練習

嚥下検査・嚥下訓練

上に挙げた方法の他に、発声練習も構音・嚥下障害のリハビリとして有効です。発声練習では、語尾をはっきりとさせ、大きな声を出すことが大切です。発声を行うときは、まず呼吸をしながら胸を広げます。その後、背中を伸ばして大きく息を吐くと同時に声を出します。この一連の動作は、構音・嚥下練習のみならず前傾姿勢の予防・改善にもつながります。

・歩行訓練

パーキンソン病で見られる歩行障害には次のような特徴があります。

すくみ足

突進(加速)歩行:歩いているうちに加速し、止められなくなる

小刻み歩行:歩くときの歩幅が狭くなる

上に述べた症状を予防するためには、しっかりと体を起こし、一歩一歩を大きく踏み出すこと、そしてかかとからしっかりと地面を踏むことを意識することが大切です。

リハビリでは、メトロノームや声掛けなどを利用し、リズミカルに歩く練習を行います。

歩幅に合わせ、床に一定間隔で線を引いておくと歩きやすくなることもあります。

パーキンソン病の治療で外科的手術として下記の2種類の方法があります。

・デバイス補助療法(DAT:Device Aided Therapy)

・脳深部刺激療法(DBS:deep brain stimulation)

・デバイス補助療法(経腸療法)

デバイス補助療法とは経腸療法とも呼ばれ、カセットに入ったL-ドパ製剤(経口のパーキンソン病治療薬として広く使われているもの)を、専用ポンプとチューブを使って薬剤の吸収部位である小腸に直接持続的に送り届けることで安定した吸収が可能となり、L-ドパの血中濃度を一定に維持する治療法です。経腸療法は象徴に直接薬剤を投与するため胃ろうを造設することが必要で、機器を用いて投与するため、操作方法等を習得する必要があります。

治療を検討するタイミングは、病気の進行とともに、従来の治療薬(飲み薬や貼り薬)では十分な効果が発揮できず、ウェアリングオフやジスキネジアなどがあらわれ、日常生活に支障を来してきたときに検討されることがあります。

・脳深部刺激療法

脳深部刺激療法は身麻酔または局所麻酔で行います。左右の前頭部の頭蓋骨に1.5cmほどの小さな穴を作成し、脳深部に細いひものような電極を留置します。さらに胸の前部の皮下に電極に弱い電気信号(パルス)を送るパルス発生器を埋め込みます。パルスによって脳に持続的に電気刺激を与えることで興奮状態の神経活動を抑制し症状の改善を図ります。すべての患者さんにむいているわけではないので、主治医とよく相談する必要があります。脳深部刺激療法では装置やコードが体内に埋め込まれるので、外見の変化はありませんが、手術後は定期的にパルス発生器の調整やバッテリーの交換が必要になります。

治療を検討するタイミングはパーキンソン病が進行し、薬だけでは症状を改善するのが難しかったり、ウェアリング・オフやジスキネジアといった運動合併症が重くなったりした時に検討される外科療法です。

パーキンソン病の治療には下記3種類の方法があります。

・薬物療法

・手術

・リハビリテーション

ここでは薬物療法について説明します。

薬物療法では主に下記の治療薬が使用されます。

・L-ドパ

エルドパ、レポドパなどと呼ばれ、パーキンソン病治療の柱となる飲み薬です。脳内でドパミンに変化し、不足しているドパミンを補充する薬です。

・ドパミン受容体作動薬

脳内でドパミンを受け取る側(受容体)に刺激を与えて、ドパミンが出たのと同じ状態にする薬です。効果が長く持続するのが特徴です。日本のガイドラインでは70歳未満で認知症を発症していない場合、特に症状の早期改善が必要ない場合にはドパミン受容体作動薬から開始する治療法が推奨されています。飲み薬の他に24時間効果が持続する貼り薬もあります。

・MAO-B阻害薬

マオビー阻害薬と呼ばれ、ドパミンの効き目を長くする役割を果たします。

・COMT阻害薬

コムト阻害薬と呼ばれ、L-ドパが効率よく脳に届くようにします。

・アデノシン受容体拮抗薬

アデノシンはドパミンとバランスをとって作用している神経伝達物質の一つです。パーキンソン病ではドパミンの作用が弱くなるため、相対的にアデノシンの作用がつよくなり、神経のバランスが崩れさまざまな症状が出てきます。アデノシン受容体拮抗薬は、アデノシンとドパミンのバランスを調整して症状を改善します。

・抗コリン薬

ドパミンと同じ神経伝達物質にアセチルコリンがあります、ドパミンとアセチルコリンはうまくバランスを取りながら脳内で働いていますがパーキンソン病ではこのバランスが崩れさまざまな症状が出てきます。抗コリン薬はアセチルコリンとドパミンのバランスを保ちます。

・ドパミン放出促進薬

ドパミンを出す神経細胞を刺激して、ドパミンが出るのを促す薬です。使用されずに残ったドパミンを回収して再利用できるようにする働きもあります。

・L-ドパ賦活薬

体内でドパミンが作られるのを促進したり、ドパミンの効果をなくしてしまう成分を排除することにより、脳内のドパミンを増やします。

・ノルアドレナリン補充薬

ノルアドレナリンはドパミンとおなじ神経伝達物質で、ノルアドレナリンの不足によっても、パーキンソン病の症状が出やすくなるためノルアドレナリンを補充するために使われます。

パーキンソン病の治療はドーパミンを補う作用のあるL-ドパ、ドパミン受容体動作薬という薬が中心となっています。L-ドパは40年近く使用され、薬の改良はされてきてはいるものの、長期間の服用となるため、その副作用が問題となってきています。L-ドパは服用を続けていると効く時間が短くなり、特に妄想や幻覚といった精神症状、頭や首や手足が意思と無関係にクネクネ動く「不随意運動」などの副作用が患者さんにとって大きな問題となっております。

お薬を飲み始めた時にみられる副作用

パーキンソン病のお薬を飲み始めた時に起こりやすい副作用です。

・胃腸の症状

吐き気や食欲不振、便秘などの症状があらわれることがあります。症状によって吐き気ドメや便秘薬での対処が可能です。

・眠気

お薬によって眠気が出たり、突然寝てしまう副作用があります。

・立ちくらみ

立ちくらみが副作用として現れることがあります。立ち上がる時はゆっくり立ち上がることを心がけてください、症状が強い場合には立ちくらみを防ぐお薬が処方される場合もあります。

長期間お薬を飲み続けた時に見られやすい副作用

パーキンソン病のお薬を長期間継続していると、特有の副作用があらわれることがあります。(※お薬を飲み始めた時に現れる場合もあります)

・幻覚

パーキンソン病では病気やお薬によって幻覚を見ることがあります、お薬の種類を変更したり、量を減らしたりすることで収まる場合もあります。

・むくみ

足にむくみが出ることがあります。お薬の種類を変更するなどの対処をする場合があります。

・ドパミン調節異常症候群

お薬の浮く作用で衝動的な買い物をしたり、ギャンブルに依存したり、性行動が抑えられなくなるなどの症状があらわれることがあります。お薬の量や種類を変更することで症状を抑えられる場合もあります。

パーキンソン病は症状が徐々に進行していく病気ですが、病気の進行度はそれぞれの人によって異なります。

パーキンソン病の進行度を示す指標の2つ目、生活機能障害度分類を紹介します。

こちらの分類はⅠ度〜Ⅲ度(1度〜3度)あり数字が大きくなるについて進行度が進みます。

生活機能障害度分類

Ⅰ度(ホーン・ヤールの重症度分類Ⅰ、Ⅱ度相当)

日常生活、通院にほとんど介助がいらない。

Ⅱ度(ホーン・ヤールの重症度分類Ⅲ、Ⅳ度相当)

日常生活、通院に部分的な介助が必要になる。

Ⅲ度(ホーン・ヤールの重症度分類Ⅴ度相当)

日常生活に全面的な介助が必要で自分だけで立ちあがったり、歩いたりすることができない。

パーキンソン病は、症状が徐々に進行していく病気ですが、病気の進行速度はそれぞれ人によって異なります。

パーキンソン病の進行度を示す指標として、下記の2種類あります。

1.ホーン・ヤールの重症度分類

2.生活機能障害度分類

今回は1.ホーン・ヤールの重症度分類について紹介します。

この分類はⅠ度〜Ⅴ度(1〜5度)まであり数字が大きくなるにつれて進行度が高いです。

ホーン・ヤールの重症度分類

Ⅰ度

体の片側だけに手足のふるえやこわばりがみられる。身体の障害はないか、あっても軽い。

Ⅱ度

両方の手足の震え、両側の筋肉のこわばりなどがみられる。日常生活や仕事がやや不便になる。

Ⅲ度

小刻みに歩く。すくみ足がみられる。方向転換の時に転びやすくなるなど日常生活に支障が出るが、介助なしに過ごせる。職種によっては仕事は続けられる。

Ⅳ度

立ち上がる、歩くなどが難しくなる。生活の様々な場面で介助が必要になってくる。

Ⅴ度

車椅子が必要になる。ベッドで寝ていることが多くなる。

大脳の下にある中脳の黒質(こくしつ)という部分で異常なタンパク質(αシヌクレイン)が蓄積されることで神経細胞が減り、そこで作られるドパミンが減少して起こります。

ドパミンとは? 脳からの運動を円滑に行うようにという指令を体に伝える神経伝達物質です。

ドパミンが減少することにより体を円滑に動かす指令がうまく伝わらなくなってしまうために様々な運動障害が生じます。

パーキンソン病は10歳代〜80歳代まで幅広く発症するが、中年以降の発症が多く高齢になるほど発症率および有病率は増加します。40歳以下で発症した場合を若年性パーキンソン病と呼ぶが症状に差はありません。日本におけるパーキンソン病の患者さんは10万人あたり100人〜150人はいるとされ、65歳以上ではさらに増加するといわれています。高齢社会において、脳に関係する病気では、アルツハイマー病に次いで身近な病気といえます。