脳梗塞⑧

脳梗塞でお悩みなら、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭鍼療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

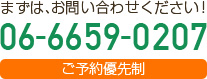

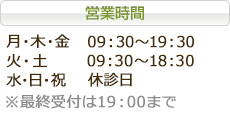

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

ホームページ https://ynsa-osaka.com

脳梗塞を生じやすい血管と症状

前大脳動脈:下肢に強い片麻痺・強制把握・精神症状

中大脳動脈穿通枝:上肢に強い麻痺・半身に知覚症状

中大脳動脈皮質枝:顔面・上肢に強い片麻痺・半身知覚麻痺・失語・半側無視など

後大脳動脈穿通枝:半身知覚麻痺(表在・深部)

後大脳動脈皮質枝:同名半盲・記憶障害・相貌失認・地誌的失認

脳底動脈:交代制片麻痺・四肢麻痺・脳神経麻痺・眼球運動障害・眼振・運動失調

一度脳梗塞になったあとの最大の問題のひとつとして、脳梗塞の再発です。

再発しやすい順番としては、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症、ラクナ梗塞の順に起こりやすいようです。

再発させない習慣を見に付けていくことも、脳卒中にならないようにするために大切なことであります。

脳梗塞でお悩みなら、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭鍼療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

ホームページ https://ynsa-osaka.com

脳梗塞の検査

・ CT 検査

レントゲンで脳の断層写真をとります。

短時間にすぐに検査でき、また脳出血やくも膜出血との鑑別を行います。

・ MRI 検査

磁石の力で脳の断層写真を撮ります。

CT より細部まで診断でき、また脳の動脈や血液循環の検査もできます。

・MRA

MRAはMRIの親戚のような検査です。

磁石の力を使って脳を調べ、血管だけを映し出すことができます。

MRIと同じ機械を使いますので、MRIの検査に引き続いてMRAの検査を行うこともできます。

・ 血管撮影検査

カテーテルから造影剤を動脈内に注入してレントゲ ンを撮る、脳血管の最も詳しい精密検査です。

・超音波検査

超音波は非常に周波数が高く人間の耳には聞こえない音です。

これを使って体の中を調べるのが超音波検査で、簡単に、安全に、何回も繰り返して行えるという特徴があります。

心臓やおなかの検査としてご存じの方も多いと思いますが、首を通って頭の中に血液を送り込む血管(頸動脈)の検査は、脳卒中の患者さんには必須の検査となっています。

脳梗塞でお悩みなら、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭鍼療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

ホームページ https://ynsa-osaka.com

脳梗塞の危険因子

1)高血圧

脳卒中の最大の危険因子です。

男女とも血圧値が高くなるほど、発症率が急激に高くなっています。

2)糖尿病

糖尿病の人は健康な人よりも脳梗塞の発症率が高いこともわかっています。

糖尿病は動脈硬化の原因の一つであり、また血液がドロッとして流れにくくなるからです。

3)高脂血症

コレステロール、特に悪玉といわれるLDLコレステロールの高い人、善玉といわれるHDLコレステロールの低い人は、全身の動脈硬化を起こしやすく、脳梗塞(特にアテローム血栓性梗塞)のリスクにもなります。

4)心疾患(不整脈など)

心疾患、特に不整脈の一種である心房細動を持っている人は、心臓内で血が固まりやすく、これが心原性脳塞栓症の原因となります。

65歳以上の高齢者の5~10%が心房細動を持っています。

心房細動は、たいした自覚症状がないので、放置されていることも少なくありません。

5)生活習慣、その他

病気ではありませんが、肥満、運動不足、喫煙、多量飲酒(1日1合以上)、過労・ストレスの蓄積といった生活習慣の問題は、高血圧、糖尿病、高コレステロール血症などを引き起こし、また脱水や不整脈なども誘発します。

このほか、遺伝的な体質、加齢なども脳卒中のリスクとされています。

脳梗塞でお悩みなら、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭鍼療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

ホームページ https://ynsa-osaka.com

脳卒中協会では、脳梗塞を含む脳卒中を疑う人に対して、3つのテストをすることを推奨しています。

そのうち1つでもあれば脳卒中を疑います。

「ACT FAST」というキャンペーンです。

- 笑って下さい。

- 片方の顔が下がっていませんか?

- 口角が下がっていませんか?

- 両手を挙げてください。

- 片方の手が下がってきませんか?

- 簡単な文章を言って下さい。

- ろれつがはっきりと回っていますか?

- 文章を正しく繰り返せますか?

- 言葉が理解できていますか?

- これらの症状がどれかひとつでもあれば、時間が勝負です。

- 119番に電話するか一刻も早く病院に行って下さい。

- 脳梗塞は1分1秒でも早く治療を開始することが大切です。

- 脳細胞はどんどん死滅していきます。

日本脳卒中協会では、

- 口がヘン!

- 言葉がヘン!

- 手がヘン!

と3つの「ヘン」な症状が「突然に」現れたら、脳梗塞のサインなので すぐに救急車を呼んで(119番をして)、病院へ行くことを推奨しています。

脳梗塞でお悩みなら、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭鍼療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

ホームページ https://ynsa-osaka.com

脳梗塞は突然起こるもの、というイメージがあるかもしれませんが、予兆というのがあります。

脳梗塞の予兆は、一過性脳虚血発作(TIA)といって、短くて数分、長くても30分程度で症状が治まってしまいます。

そのため「ちょっと調子が悪いのかな」という感じで放っておいてしまいがちなのですが、一過性脳虚血発作が起こると約5%から20%の人に脳梗塞が発症すると言われています。

また、脳梗塞になる半数の人は、一過性脳虚血発作が起きてから48時間以内に発症していますし、約3割の人は3ヶ月以内に発症するというデータもあるので、予兆には十分注意をしなくてはいけません。

一過性脳虚血発作の症状はいろいろありますが、急に言葉が出なくなる失語症やろれつが回らなくなってしまう構音障害が代表的な初期症状になります。

また、何も原因がないのに顔が歪む片側顔面麻痺、片方の視力が急激に低下する一過性黑内障や視界の半分が見えなくなるという症状もあります。

他にも両手を持ち上げようとしても片腕だけ上がらない、といった症状も予兆として挙げられます。

このような異変が起きた場合は、一過性脳虚血発作の可能性があります。

脳梗塞の予兆や初期症状というのは、脳血管が血栓によって一時的に詰まることで起こります。

完全に詰まった状態ではないため、数分で症状が治まるのですが、例えすぐに症状が治まったとしても、脳血管が詰まりやすくなっているかもしれないので医療機関で診察を受けるようにしましょう。

脳梗塞でお悩みなら、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭鍼療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

ホームページ https://ynsa-osaka.com

脳梗塞の種類

①アテローム血栓性脳梗塞

動脈硬化により血管が狭くなっていき、狭くなった血管内腔の壁は不整なため血液中の血小板がこびりつき、さらに硬くなりさらに狭くなっていき最後は閉塞に至るものです。

多くは高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣病が原因となります。

症状は徐々に進行することが多く、時には一時的に麻痺や言語障害が出てその後改善する場合(一過性脳虚血発作といいます)もあります。

②心原性脳塞栓症

通常心臓は一定のリズムでうっているため血液はよどみなく流れます。

この状態で血液の固まり(塞栓)ができることはありません。

しかし心房細動と呼ばれる不整脈があると一定のリズムでうたないために心臓の中で血液が一瞬止まりよどんだ状態になります。

もともと血液は固まる要素を持っているので心臓のなかで血液の固まり(塞栓)ができて血液の流れに乗り脳血管に飛んで血管をつめてしまうものです。

いきなり血管がつまるため症状は突然に起こります。

また太い脳血管がつまることが多いので症状も重い場合が多いと言えます。

③ラクナ梗塞

脳の深いところにある直径1mm以下の細い血管がつまるものです。

ラクナとは湖、水たまりという意味で断層撮影検査上その梗塞があたかも水たまりのように見えることからこの名前が付きました。

梗塞自体はとても小さいものですが手足の動きに大事なところが障害されるため手足の麻痺が重くなることがあります。

約2~3割の症例で症状が進行することがあります。

また以前はこの梗塞のタイプは細い血管がつまったものとしか認識されていませんでした。

しかし最近になり血管の壊死(もろくなったもの)により逆に小さな出血(微小出血)をしている症例もあることがわかってきました

梗塞(つまったもの)か微小出血(血が出たもの)かの判定にMRIのT2*(T2スター)という条件で撮像することによりわかるようになりました。

次回は脳梗塞の症状についてお話していきます。

脳梗塞でお悩みなら、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭鍼療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

ホームページ https://ynsa-osaka.com

こんにちは。

今日からは脳梗塞についてお話していきたいと思います。

-

脳梗塞とは・・?

脳の血管が何らかの原因で狭窄(狭くなる)、閉塞(つまる)になるとその先にある脳細胞に血液が充分に行き渡らなくなります。

脳細胞は血液に溶けている酸素と糖分で生きているので、これが足りなくなると脳細胞は死んでしまいます。

これが脳梗塞です。

死んでしまった脳が、手足の動きに重要な場所であれば手足の麻痺になりますし、言語に重要な場所であれば言語障害が出るのです。

脳血管がつまる原因には大きく分けて2つあります。

①血栓症

動脈硬化によって徐々に血管の中が狭くなりついには閉塞するもの。

症状は徐々に進行することが多く、時には一時的に麻痺や言語障害が出てその後改善する場合(一過性脳虚血発作といいます)もあります。

②塞栓症

血液の固まりが血管の中を流れて脳血管に流れて閉塞させるもの。

多くは心臓の不整脈(心房細動)により心臓の中で血液がよどんで、血液の固まり(血栓といいます)ができるとこれが血液の流れに乗って脳血管に運ばれ血管をつめてしまうものです。

いきなり血管がつまるため症状は突然に起こります。

また太い脳血管がつまることが多いので症状も重い場合が多いと言えます。

次回は脳梗塞の種類についてお話していきます。

脳梗塞でお悩みなら、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭鍼療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

ホームページ https://ynsa-osaka.com

当院での関節リウマチ治療法

当院に通院されているリウマチ患者さんは、生物学的製剤やプレドニンなどの副作用で、薬剤が身体に合わなかった方、投薬による副作用のため、西洋医学的治療を選択されなかった患者さんが来院されます。

中には完全に投薬を行わずにリウマチの症状をコントロールできている患者さんや、投薬量を減らせた患者さんもいらっしゃいます(リウマチにかかられた医師も通院されています)。

全症例の83%の方が血液検査で炎症のマーカーであるCRPの減少やMMP-3の減少を経験されます。

また中にはリウマチが完治され、全く投薬治療の必要がなくなった方がいらっしゃいます。

【鍼での施術】

1.YNSA山元式新頭鍼療法

宮崎県の医師山元敏勝先生によって開発されたこの治療法は、世界14カ国で医療として認められ、一部の国では保険適用になっています。頭皮の特別なツボを刺激することで一般の治療では治らないとされている、難治性疾患に優れた効果があります。特に諸外国では医師によるリウマチの治療にYNSAが取り入れられ大きな注目を集めています。(日本国内でもYNSA実践医師によるリウマチの改善の症例報告が報告されています)

当院の冨田院長は日本人鍼灸師として初めて宮崎のYNSAセミナーを修了し、日本人初の鍼灸師の直弟子として日本国内全国でYNSAのセミナー講師を務めており、専門誌にもYNSAのリウマチ治療について発表されています。そのため、リウマチ治療についてYNSA治療のエキスパートである冨田院長の施術を受けるために、ドイツやイタリア、アルゼンチン、福岡や名古屋、東京からも患者さんが訪れています。

2.自律神経免疫療法

自律神経免疫療法というのは、東洋医学の刺絡治療をベースに考案された自律神経を調整する技術です。自律神経の交感神経と副交感神経とのアンバランスを調整して症状を回復させます。

免疫と自律神経とは深い関係が有り、体が興奮したときに働く交感神経は顆粒球と関係しており、体がリラックスしたときに働く副交感神経はリンパ球と関係していてアレルギーや膠原病などの症状が起こります。

交感神経が異常に興奮しているのであればそれを治め、バランスをもとに戻し、副交感神経が異常興奮をしているのであれば、中庸(適正なバランス)に整えます。

交感神経が興奮すると、がん、潰瘍などの出血性の疾患、高血圧(何千万人が薬を飲んでいる)などが発症し、副交感神経が興奮すると、リウマチ、アトピー性皮膚炎、強皮症などの自己免疫疾患、低血圧、アレルギー性鼻炎(花粉症)が発症することがわかっています。特にリウマチに関しては副交感神経と交感神経のアンバランスが痛みや、腫れを悪化させてしまうことが多く、自律神経バランスを整えることでリウマチの症状を改善します。

3.無血刺絡療法

無血刺絡療法とは、岡山医大にて、脳外科の長田裕先生が開発した治療法です。神経の走行に沿って痛みが発生するデルマトーム理論というものを用いて施術を行います。

刺抜きセッシと呼ばれるものを用いて皮膚を刺激することによって、リウマチの痛みや痺れや耳鳴り、めまい、アトピー性皮膚炎、パーキンソン病を改善する治療療法です。

4.栄養療法(分子整合医学、オーソモレキュラー療法)

意外に思われるかもしれませんが、リウマチの患者さんは特定の食物を摂ることで、炎症が悪化することがほとんどです。その知識がないため、一般の西洋医学の治療では寛解を増悪を繰り返すことになります。当院ではリウマチ患者さんに特定 の食材をさける指導を行い、不足している栄養素を補い、免疫を回復させるビタミン等を摂取することで、多くの患者さんの改善を見ています。つまりリウマチには食べてはいけないものが存在するということなのです。

これらの治療法は生物学的製剤や新薬と違い副作用と言われるものがほとんどありません。多くの方にきつい投薬の副作用の恐怖なしにリウマチの改善を実感していただいています。

【温熱での施術】

1.冨田式HSP温熱療法

体に温熱刺激を与えることで、細胞を保護しようとヒートショックプロテインというたんぱく質が出てくることが研究によってわかっています。このヒートショックプロテインは、細胞が傷つくのを修復する役割を担っています。それだけではなくHSPが誘導されることで、免疫の抗原提示能力をあげることができます。つまりリウマチのように異常に興奮した免疫細胞を修復し、正しく働かせることが出来るのです。

また、何らかの病気にかかったときも、ヒートショックプロテインによって免疫機能が回復されることで、コラーゲンの合成を促進し、関節の痛みや動きのこわばりを強力に修復することができ、組織の壊疽などの回復をも促します。

日本では当院でしか受けることが出来ない特別なHSP温熱療法をぜひ一度ご体験下さい。リウマチの全患者さんの7割以上の方に改善が見られます

2.灸(督脈通陽法)

東洋医学的な考えのもと、「虚」という気の不足しているところに熱刺激を与えて気を補う(補気)ということを行っていきます。リウマチの方は慢性的な痛みによって身体が「虚」の状態になっているので、お灸による熱刺激で「気」を補う治療を行います。熱さはほとんどない柔らかいお灸を行いますので、ほとんどの方が施術中に眠くなったり、大きくリラックスを経験される中国で行われている特別な治療法です。不眠の改善にもとても有効です。

西洋医学的に言うと、体に熱による刺激を与えることによって、局所にヒートショックプロテインと呼ばれるたんぱく質を誘導することが出来ます。抗原提示能力を回復させるHSPによって、痛みや、強張り、むくみなどの症状が根本的に強力に改善されていきます。

関節リウマチについて書かせていただきましたが、いかがでしたか?

少しでも参考になれば幸いです。

大阪で関節リウマチなら西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

電話:06-6659-0207 FAX:06-6659-5858

557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋

mailto:mail@ynsa-japan.com

経過と予後(見通し)

関節リウマチにはいろいろなタイプがあり、患者さんによって関節炎のおこる関節も程度もさまざまですが、ほとんどの方が良くなったり悪くなったりしながら慢性進行性に経過します。

病気が進むと関節の破壊がおこり、次第に全身の動きが不自由になります。

早期に適切な治療をうけるかどうか、さらに副作用なく治療を続けられるかどうかによって経過も予後もちがってきます。

ひと昔前には、関節破壊をくい止める薬がないのが実情で、リウマチはいずれ日常生活動作に支障をきたす病気というイメージがありました。

しかしリウマチ治療薬はここ数年の間にめざましい進歩があり、効力の強い薬がつぎつぎ開発されました。

現在のリウマチ治療の目標は、関節破壊を食い止めること、したがっていつまでも使える関節をめざすことにあります。

関節リウマチという診断を受けたからといって、あきらめたり、怖がったりせずに、適切な治療を早期に行うことが最も大切なことです。

次回は、関節リウマチ最終回です。

大阪で関節リウマチなら西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

電話:06-6659-0207 FAX:06-6659-5858

557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋

mailto:mail@ynsa-japan.com