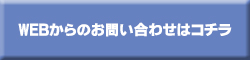

YNSA® 2日間集中セミナー【基本編・応用編】のご案内

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

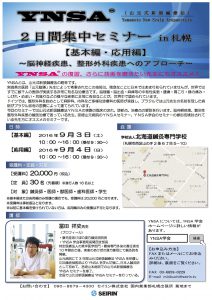

来る9月3日(土)、4日(日)の2日間、札幌の北海道鍼灸専門学校において、セイリン株式会社様からの御依頼で、当院院長 冨田祥史鍼灸師が、YNSA® 山元式新頭鍼療法の【基本編】、【応用編】セミナーの講師を致します。

YNSAとは、山元式新頭鍼療法の略称です。

宮崎県の医師「山元敏勝」先生によって考案されたこの技術は、残念なことに日本ではあまり知られていませんが、世界ではすでに数千人の医師が実践する非常に有名な治療法です。脳梗塞・脳出血・麻痺等の中枢性疾患・腰痛・肩こり・膝の痛み・しびれ・めまい・耳鳴りなどの様々な疾患に有効なことが、世界中で認められています。

今回のセミナーでは、山元式新頭鍼療法YNSAの実際の臨床の流れ、診断点、治療点の解説を行います。脳神経疾患、難治性整形外科疾患の鍼灸治療で困っている先生、宮崎山元病院のYNSAセミナー、YNSA学会のセミナーの参加を検討されている先生方にオススメのセミナーです。

興味を持たれた方は是非ご参加ください。

YNSA®山元式新頭針療法なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

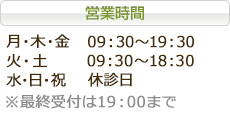

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10 TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

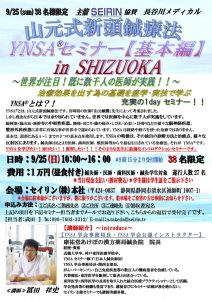

来る9月25日(日)、東海地区で当院院長 冨田祥史鍼灸師が、静岡のセイリン株式会社本社において、セイリン株式会社様からの御依頼で、YNSA® 山元式新頭鍼療法の【基本編】セミナーの講師を致します。

今回のセミナーはYNSAを学びたい、知りたい、復習したい、といった方に最適なイントロダクションセミナーです。

興味を持たれた方は是非ご参加ください。

YNSA®山元式新頭針療法なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10 TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

院長学会出席のため、7月26日(火)を臨時休業とさせていただきます。

悪しからずご了承くださいますようお願い申し上げます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

院長学会出席のため、10月11日(火)、および10月15日(土)を臨時休業とさせていただきます。

悪しからずご了承くださいますようお願い申し上げます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

院長学会出席のため、7月19日(火)を臨時休業とさせていただきます。

悪しからずご了承くださいますようお願い申し上げます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「経頭蓋磁気刺激法」を用いて調べた結果、どのように脳細胞の機能が変化したかについてお話ししました。

今回は「歩行機能回復と脳の変化」の中でも歩行時の脳活動測定についてお話ししていきます。

さて、脳卒中のリハビリテーションのもう一つの重要なターゲットである歩行機能に関して、どのような脳の変化が機能回復と関連するのか考えてみましょう。手の機能に比べて歩行機能はかなり重症な場合でも改善する確率が高いことは先に述べました。それでは、その脳内のメカニズムは手の場合と異なるのでしょうか?

手の機能回復に関連した脳活動を調べるのに用いられるPETやfMRIでは、被験者は装置の中に横たわって安静にしている必要があります。頭部が動くと画像がうまく撮影できないからです。ましてや歩いているときの脳活動を調べることは困難です。

そこで近年、赤外線の波長に属する近赤外線光を用いたスペクトロスコピーという手法を応用して、歩行時のように動きがある状態でもヒトの脳活動をとらえることができる装置(fNIRS)が開発されました。

この装置の原理は近赤外線光が血液中の酸素を運ぶヘモグロビン以外のヒトの生体組織にはほとんど吸収されないという性質を利用しています。

脳の表面(大脳皮質)で脳活動が活発になると血流が増えます。すると新鮮な血液が流れてきて酸素をもったヘモグロビン(酸素化ヘモグロビン)が増え、逆に酸素が消費されたヘモグロビン(脱酸素化ヘモグロビン)が減少するので、そこを測定することで脳の活動をとらえます。専用の帽子をかぶって光ファイバーを頭部に固定するため、身体が動いた状態でも安定して測定ができるのが特徴です。光ファイバーには光を出すものとそれを受けるものとがあり、それらを格子状に並べて、両側のファイバーの間にある大脳皮質活動を多チャンネルでとらえることができます。

健常者の歩行時のヘモグロビン波形ですが、歩行すると酸素化ヘモグロビンが増加しますが、脱酸素化ヘモグロビンはほとんど変化していません。脳の部位ごとに、これらのヘモグロビンの量を調べることで、脳の活動をとらえています。

今回はここまでです。次回は「健常者の歩行時の脳活動」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「健常者の歩行時の脳活動」についてお話ししました。

今回は「促通手技」についてお話ししていきます。

さて、少し話はそれますが、脳卒中による片麻痺の患者さんが、麻痺した下肢をうまく振り出せないために歩けない場合の訓練法について考えてみましょう。

まず単純に考えるとセラピストが麻痺した足部をもってその振出を機械的に助けてあげることで歩行が可能になるでしょう。

さらに別のやり方として、足部を直接さわらなくても股関節から骨盤の部分をセラピストが歩行のリズムに合わせて傾けたり回転を加えたりすることにより、麻痺した下肢の筋肉の収縮を引き出すことができます。

これは、ボバース概念に基づく治療に用いられるテクニックの一つで、促通手技(そくつうしゅぎ)とよばれるものです。

ボバース概念とは医師であるカレル・ボバース博士とセラピスト(理学療法士)のベルタ・ボバース夫人が開発・発展させたもので、中枢神経系(脳など)の病変のために筋緊張、動作や機能の異常を生じた個人の評価と治療に対する問題解決型のアプローチと定義されています。

これだけでは、なんのことかわかりにくいのですが、たとえば、脳卒中では麻痺のために、本来の生理的な運動ができなくなります。ボバース概念による治療は、セラピストが患者さんの麻痺した手足だけでなく、胴体や麻痺のない手足の動きや姿勢を整えたりして(ハンドリングといいます)運動や感覚の刺激を脳にいれていくことで、生理的なものに近い運動を引き出していくものです。

それでは、そのような訓練を受けている脳卒中の患者さんの歩行時にはどのような脳活動が見られるのでしょうか。

今回はここまでです。次回は「実例にで見る歩行機能の回復」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「脳卒中の症状と入院生活」についてお話ししました。

今回は、「リハビリテーション病院における検査」についてお話ししていきます。

さて、リハビリテーション病院では、現在の脳の状態の検査のほか、脳卒中そのものや既往症から引き起こされる合併症がないか、そしてそれはリハビリテーションに支障がないか判断しなければなりません。糖尿病、高血圧、高脂血症、肥満などといった脳卒中の引き金になるかもしれない生活習慣病の症状があるかどうかも調べます。また心エコー(心臓を超音波を用いて視覚的に診る検査)や冠動脈エコー(冠動脈を超音波検査で視覚的に診る検査)で心臓血管系の評価をします。網膜のどうみゃ買うは脳にある細い動脈と性質が同じなので、眼底検査で網膜の動脈硬化の程度を調べて、実際に見ることのできない脳の細い血管の状態を推し量ります。

脳卒中になってから臥床(がしょう)がちになってしまい、重力に逆らうような姿勢ーたとえば座ったり立ったりーをしていないと、麻痺した手足のほかにも全身の筋力や、運動に対する心臓や呼吸の耐容量が低下してしまっています。リハビリテーションを始め、進行させていく過程で、からだに負担がかかっていないか注意深くチェックしていきます。これらの全身の評価も脳機能の快復をどのように助けていくかを考えるうえで、欠くことのできないものなのです。

脳の検査は病変がどこにあるのかみる検査と、働き(機能)をみる検査にわかれます。CTやMRIといった画像診断技術を使って脳の中の障害部位を特定し、病気の診断と患者さんに起こっている症状との関連付けをします。脳は障害を受けた部位や大きさによって、症状やその後の回復の仕方が異なるからです。一般的には病変が大きいほど、症状が重く、回復も遅れてくる傾向がありますが、個人差が大きいのも特徴です。

今回はここまでです。次回は「リハビリテーション病院における機能検査」というテーマでお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「リハビリテーション病院における機能検査」についてお話ししました。

今回は、「最新のリハビリテーションのために」についてお話ししていきます。

さて、前回までのお話しで、脳卒中により障害を受けた脳がリハビリテーションにより再構成されること、あるいは運動技能学習によって実際の手足の運動が改善しうることなどを説明してきました。実際に一人ひとりの治療をしていくうえで、診察や脳の検査をしながら、脳の活動がどう変化しているのか予測したり個人差をみたりして、患者さんの治療に役立てています。

こうした神経リハビリテーションは脳機能解明の点でも注目されている神経科学の臨床の一分野です。これは脳のネットワークの再構成を意識しながらリハビリテーション手法を研究し、それを利用して治療していくことに目標にしています。

医師やスタッフが日進月歩の脳科学の研究に触れていくには、研究内容の変遷や最新の知見、研究手法を知ることが重要です。旧来の神経学の教科書を使った勉強だけでは追いつかないので、国際学会への参加や、研究雑誌、とくに国際的な英文文献を読んで最新の情報を知る必要もあります。このような修学は容易なことではありませんが、得たことを患者さんへ応用することや、逆に日々患者さんを診察することで感じたことを科学的に証明していく作業は、臨床にたずさわる立場として大切なことと考えて、スタッフは努力しています。

今回はここまでです。次回は「リハビリテーション開始」というテーマでお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「リハビリテーション開始」というテーマでお話ししました。

今回は、「病棟生活」というテーマでお話ししていきます。

さて、回復の状態や習得具合によって、自分でできる内容や行動範囲を増やすために車椅子や杖や足の装具などを併用する場合は、セラピストと医師が相談しながら許可をだしていきます。

日常の生活は必要に応じて看護師が支援していきます。患者さんにとっては24時間がリハビリテーションなので、1日の大半を過ごす病棟生活は大切です。看護師は、患者さんの身の回りの一つひとつのことを細かく観察し、全身状態は医師と、リハビリテーションの進行具合はセラピストと密に連絡を取り合って、身の回りの動作など、安全な自立をめざしていきます。

一見何気ない病棟生活ですが、よく中身をみてみるとそこにはリハビリテーションのきっかけとなるさまざまな運動の機会が存在します。最近のリハビリテーション病院は、リハビリテーション室の環境だけでなく、病棟全体の環境を重視しています。ベッド周囲やトイレなど、日々のくり返し動作も大切なリハビリテーションであるので、広く安全であること、訓練した動作が活かせるよう麻痺にあわせた使いやすさがあることなどを心がけています。

さらに看護師や介護士、ヘルパーなどさまざまな職種のスタッフが細やかに患者さんの日常生活の支援ができるよう、なるべく多くのスタッフを配置するようにしています。セラピストはリハビリテーション室だけではなく病棟でも訓練時間を設け、より能率的な手足の動かし方を指導していきます。このような一連の流れが繰り返され、いったん働きを失った脳が少しずつよみがえりはじめるわけです。

今回はここまでです。次回は「脳を考えたリハビリテーションの例」というテーマでお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com