脳卒中とリハビリテーション その41 脳を考えたリハビリテーションの例

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「病棟生活」というテーマでお話ししました。

今回は、「脳を考えたリハビリテーションの例」というテーマでお話ししていきます。

さて、ここで脳を見ながら進めるリハビリテーションの例を紹介します。40歳代後半右利きのある患者さんは、左の基底核という、一次運動野と連結した部位の出血のため右片麻痺があります。肘の屈伸運動をしようとすると肩がいっしょに前後に揺れてしまい、ものを取ることができません。手を握ることはできますが、指を開いたり指折りをすることはできないため、両手の動作もできません。

そこで、自主訓練として、麻痺した右腕を自分の左手で支えて曲げ伸ばしする運動を始めました。腕の可動域を増やしたり、腕の筋肉が過剰に緊張してつっぱった状態を正常に戻そうとすることが目的です。

この動作が上手にできるようになったので、右上肢のリーチ動作(あるものをつかむために腕を伸ばす動作)の訓練時にfNIRSで脳活動を測定してみました。

自分でおこなうリーチ運動をセラピストが観察すると、それは患者さんの麻痺した腕には難しい努力の必要な動作で、肘を伸ばそうとすると肩も一緒に前後に揺れてしまっていました。fNIRSで見たそのときの脳活動は、本来働くはずの一次運動野付近の活動は少なくなっており、両肩を揺らしてリーチしようとするため右側の一次運動野が優位に活動していました。

そこで、セラピストが肘を少し支えて、腕の重みを軽くしながらリーチを誘導したところ、動作は一変して、右腕を曲げようとする屈筋と、伸ばそうとする伸筋の動きがともにスムーズになりました。数分の訓練後にセラピストが支えをはずし、ふたたび自分の力でリーチ動作をすると、動きはなめらかでリズミカルないい運動ができるようになっていました。このようにセラピストの介入直後からみえる動作の改善を即時効果といいます。

そのときに同時におこなったfNIRS測定では、リーチ動作がなめらかになると、脳の活動は一次運動野と体性感覚野付近に左右均等な活動が出てきており、そこから活動の低下していた左側の一次運動野が活動しはじめたことが考えられました。

このようにセラピストがうまく感覚刺激を加えてよりよい運動を誘導することによって患者さん自身のリーチ動作が改善すると、じつは脳の中でも、病変のある大脳半球の一次運動野と体性感覚野の活動が増加していることがわかったのです。つまり、動作が変わると脳も変わっていくのです。

スタッフたち自身、こういう変化が起こることを知ると、日々のリハビリテーションや診察のなかで患者さんに触れながら、脳の中の変化をイメージする機会が生まれ、脳を理解しながら診療しようという思いも強くなります。

実際は、脳の変化は長く続くものなのか、ほかの患者さんにも適用できる普遍的なものなのかなど、医師には検証すべき課題が山積しています。そして、さらに脳がよりよく変化する方法を集めて、それをリハビリテーションの方法論として体型だてていくために、地道な研究を続けています。

今回はここまでです。次回は「入院中のからだと心の変化」というテーマでお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

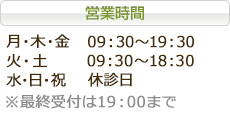

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「脳を考えたリハビリテーションの例」というテーマでお話ししました。

今回は、「入院中のからだと心の変化」というテーマでお話ししていきます。

さて、ある日突然、心の準備もなく長年連れ添ったからだが豹変してしまったわけですから、そのからだを受け入れづらかったり、気分が落ち込んだりすることは当然でしょう。受容する時間も体力もなく、新しいからだに慣れていかなければいけない。がんばる心と変化するからだとのミスマッチ。リハビリテーションへの意欲が向上する嬉しいこともあれば、つらいと感じてしまうこともやはりあるのです。

理想は日ごとに雪解けのように動かなかった手や足が徐々に動き始めること、出なかった言葉が出始めることでしょう。それは喪失からの再獲得なので、なによりの喜びとして感じられます。

しかし、脳卒中で引き起こされた麻痺はぐんぐん天井なく回復していくものでもありません。本人の思い描く像とギャップがある場合は、せっかくのこの変化も喜びとしては感じられず、ときに変化に気づくことすらない場合もあります。そうなると、不安や焦りとなり、さらに悲観的になってくると、脳の回復には悪循環なのです。

原因は一様ではないですが、脳卒中後にうつ状態になる患者さんは30から40%くらいいると様々な論文で報告されています。うつ状態では脳のなかで神経の命令を伝える働きをする神経伝達物質の放出が減り、そのせいで運動機能の回復も本来より悪くなるという報告もあります。

つまりうつ状態を改善していくことは、患者さんの心の負担を軽くするためにも運動機能をよくするためにも大変重要です。脳卒中にたずさわる医師のみならず、すべてのスタッフが患者さんの心理状態を理解し、よくしようと努力することが重要です。

具体的には医療側は患者さんの訴えを聴き、話し合いながら一歩一歩の現実的なゴールを決めてリハビリテーションをおこなっていく必要があります。日々の心の変化もくわしく観察し、一人ひとりに合った接し方をそのつど話し合っていきます。また日々の家族による精神的サポートは、かけがえのない大切なものです。発症したその日から患者さんだけでなく家族も一緒に悩み考えていく期間であるといっても過言ではないでしょう。

また、リハビリテーションとは社会の復帰を始める時期でもあります。家族やペット、職場やコミュニティーとの関わりなども、本人を見守り支えていくようなプラスの存在であることが大切です。

なお、抗うつ薬や脳機能を活発化させる薬剤は運動機能の回復を促進するという結果が、動物実験およびヒトの脳卒中でもいくつか報告されています。これらも神経伝達物質を介して脳に効いている可能性が高いと考えられます。これらの薬を十便適応を考えながらトライしていくのもこれからの神経リハビリテーションの課題です。

今回はここまでです。次回は「リハビリテーション病棟の取り組み」というテーマでお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「入院中のからだと心の変化」というテーマでお話ししました。

今回は、「リハビリテーション病棟の取り組み」というテーマでお話ししていきます。

さて、リハビリテーション医療の特徴は、医師、看護師、セラピストだけでなく、ソーシャルワーカー、栄養士、薬剤師、臨床心理士、ヘルパーなどさまざまな職種のスタッフが患者さんの機能回復、社会復帰に向けてチーム一丸となって働いていることです。入院期間中には患者さんの時々刻々と変化するからだと心に対し、スタッフは情報を共有し、同じ目的をもって取り組んでいくことを念頭に置いています。

よりよいリハビリテーションのためには、チームのそれぞれのメンバーが専門性を追求するだけでは不十分で、他の職種とのコミュニケーションや連携が大切です。そのためチームはしばしばカンファレンスをおこない、患者さん一人ひとりの身体面、身の回りのこと、精神面、社会面など多角的に話し合います。具体的には、病棟でしている日々の日常生活動作も有意義なリハビリテーションであるよう、リハビリテーション室でおこなっていることとのズレがないか、逆に日常生活動作のほどよい介助のあり方はどうか、それぞれの立場から意見を交換します。また患者さんや家族の気持ちや働きかけに、多職種でより応えられるよう情報を共有します。

日々のリハビリテーションでは本人の能力を高めると同時に、家族に対して介護方法や退院前の準備などの指導をおこないます。失語症のある患者さんの家族には、家族自身の受容やお互いのための上手な接し方を感じてもらうことも重要です。

たとえば左の中大脳動脈領域に脳梗塞を発症したある患者さんは、右の片麻痺に対するリハビリテーション目的で転院して以来、ベッド脇で転倒をくり返していました。ナースコールを押すことや麻痺に合わせた正しい移動のしかたなどをみんなで指導するのですが、やっぱり自己流になってしまい、いっこうに転倒は減りません。

なんとか患者さんに快適であるように工夫した介助でも、患者さんはいらだつのでスタッフは困りました。なぜなら重度の失語症があるため、会話や書字などの言語のみならず、ジェスチャーなど言語を使わないコミュニケーションをとることさえ困難で、さらに注意を周囲に向けることも難しかったのです。大脳に広範な障害を受けると、このようにいろいろな要素が複雑にからんでくるため、正しい指導法やスタッフの関わり方など、いい方法はたくさん試行錯誤しないと見えてきません。

チームでの話し合いの結果、本人流のやり方を尊重することにして、それが安全にできるよう取り組むことにしました。病棟とリハビリテーション室の動作を統一し、くり返しからだを使って同じ動作の練習をしたところ、点灯回数がめっきり減ったのです。本人に合った方法を取り入れることにより、練習する意欲も高まり、ついには上手に移動することを脳は学習していったのです。

今回はここまでです。次回は「退院の方向決定と準備」というテーマでお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「退院の方向決定と準備」というテーマでお話ししました。

今回は、「チームリハビリテーションの実例」というテーマでお話ししていきます。

さて、リハビリテーションチームの団結で自宅環境に復帰することのできた患者さんの一例を紹介します。

70歳男性のXさんは、左視床出血を起こしてから3ヶ月弱で転院されました。急性期には右半身の麻痺や意識障害が強かったために、急性期病院ではリハビリテーションといってもベッド上で関節が固まらないように動かしてもらうようなことが中心で、身の回りのことは全部介助してもらい排泄はベッド上で尿器を使用していたそうです。

麻痺した手足はだいぶ動くようになっているのに、一日の大半をベッドで過ごしていたため筋肉は痩せ体力が低下していました。日常生活動作は立ち上がりも不安定、トイレへ移動するにも看護師による全面介助が必要でした。

さらに心電図や心エコーの検査から、徐脈性の不整脈と心臓のポンプの働きが悪いことがわかり、実際すぐ息切れしてしまうのでリハビリテーションはなかなか進みませんでした。また、嚥下障害があり水分にとろみをつけたり食材をくだいたりペースト状にしたりすることで気管に入らないような工夫をしたり、口へ運ぶ一回のぶん料を少なくしたりと、そばについて食事の仕方を見守る必要がありました。

しかし肝心のXさんは注意障害や病気の自覚の低下があり、自分の現在の状況がうまく理解できません。また自分の欲求を節することができなくなっており、嚥下障害があるというのに矢継ぎ早に食べものを口へ運んでしまいます。また奥さんも愛情深く熱心にベッドのそばにいてくれるのですが、Xさんの病気の状態や介護方法がなかなか理解できず、お水にとろみをつけずに飲ませてしますことが続きました。

転院されてから1ヶ月目に、Xさんはとうとう肺炎まで起こしてしまいました。こうした困難な状況を打破すべく、スタッフは話し合って多方面からのアプローチを根気よく続けることにしました。

医師はいったんXさんの食事を止めて抗生物質の点滴で肺炎の治療をしながら、病状の説明をXさんと奥さんにおこないました。

言語聴覚士は、食事を再開してから嚥下造影という実際の咀嚼や嚥下をX線で透視しながら観察する検査をおこない、結果をわかりやすい形で奥さんに説明し、食事介助の目的と方法をくり返し説明しました。嚥下訓練は、直接的な食事を使った方法と、発声や筋肉の緊張をととのえるような間接的方法とで根気よくおこないました。

看護師は、栄養士に協力してもらいXさんの食事時間をずらして、腰を据えてベッドサイドでの食事観察をしつつ、奥さんに介助が習慣的にできるように指導しました。コップには奥さんに忘れず水分のとろみをつけてもらうよう印をつけたり、食べ方が少し上手になってきたら、奥さんの介助をそばで観察したりするようにして、自宅での生活を想定したスタイルにしました。また自己判断してベッドサイドで危険な行動をとることがあるため、安全な行動ができるよう壁に手作りポスターを貼ったり、転ぶきっかけになりやすいところにカラーテープを貼ったりして、注意を払ってもらいやすいように工夫しました。看護師の介助で車椅子に移り、ベッドで横になっている時間は日中はなるべく少なくするようにし、排泄も尿器は使わずそのつどトイレ介助をおこないました。

リハビリテーションを続け、徐々に運動能力は改善して、奥さんの介助で廊下を数メートルほど歩くことができるようになってきました。しかし長期間寝たきりだったための筋力低下や、疲れやすさは理学療法士や作業療法士にとってはリハビリテーションを順調に進められない進められない障壁でした。またXさんは病前のように自分が動けると思い込み、能力以上の動作をひとりでしようとするので、病棟生活では転倒しそうなこともしばしばありました。

今回はここまでです。次回は「自宅環境に復帰するまで」というテーマでお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「チームリハビリテーションの実例」というテーマでお話ししました。

今回は、「自宅環境に復帰するまで」というテーマでお話ししていきます。

さて、前回からお話しているXさんの事例ですが、このまま退院した場合、身体能力から見込まれる退院時の運動能力にくらべて本人の病状の自覚が低いため、見守りの必要があると思われました。しかし、奥さんの介護力にも限界があり、十分な見守りができない恐れがありました。このギャップを問題として、たびたびチームカンファレンスで話し合うことになりました。医療スタッフは安全な生活のためには医療者の監視が必要と考え、今の病院を退院してからも引き続きどこか病院か介護施設で生活することを提案しました。ただXさん自身は自宅に帰りたい思いが強く、奥さんも賛同していました。しかし、自宅の環境は段差や階段など、いまの能力では転倒したり負傷したりする危険がいっぱいで、車椅子やベッドが入るような広さもなく、それらを改修することもできない事情でした。

そこで、セラピストたちはその環境をふまえ、リハビリテーション内容に四つん這いで移動することやそこからの立ち上がり、自宅の階段を想定した昇降の練習などを盛り込むことにしました。退院前には自宅での外泊訓練もおこなうことになりました。外泊では、何よりケガをせず、必要の栄養と水分を摂ることができ、薬も飲んで、無事病院に帰ってきてくれるよう工夫が必要でした。奥さんの介助は徐々に上手になってきて、問題意識も芽生えてきましたが、二人きりになるのは発症後初めてですから不測のトラブルもありえます。看護師は家での時間割とチェックシートを作って、脱水にならないよう、とろみもきちんとつけられるよう奥さんに渡しました。その結果、無事転倒もせずケンカもせず外泊を終えて帰ってきたのでした。

医療ソーシャルワーカーは退院後に社会サービスが潤滑かつ適切に受けられるよう、転院後早期から介護保険やサービスの概要を奥さんに説明していました。さらに自宅退院方針が決定してからは、チームカンファレンスで話し合った内容を利用して地域の担当ケアマネージャーと専門的内容の意見交換をして、医療側と地域サービス側の橋渡しと地域生活へのスムーズな移行をサポートしました。こうして転院してから4ヶ月、たくさんの出来事がありましたが、Xさんは大泣きし、そして笑って奥さんと家に帰っていきました。

患者さんや家族がのぞむ自宅環境への復帰は、十分な回復が得られて元通りになれば可能ですし、能力が不十分でもそれに合わせた自宅につくりかえることができれば、なんの問題もありません。ですが、現実にはそううまくはいきません。

Xさんは運動面や高次脳機能面の症状はよくなってきたけれど、難題がいっぱいの自宅環境に合わせられるほどの能力はついていませんでした。そういうときは自宅に合わせた訓練を根気よく積み重ね、学習することが、適応していくことにつながります。家族と周囲のマンパワーが強いサポート力となり適応を強化していきます。

チームリハビリテーションとは、目標を患者さんを含めスタッフみんなで共有し、かつ各職種の専門性が患者さんに活かされてこそ初めて成り立つものと考えられます。

今回で「脳卒中とリハビリテーション」のテーマのお話は一旦終了とさせていただきます。

今までどうもありがとうございました。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は「クモ膜下出血の発症リスク」とはどんな病気についてお話ししました。

今回は「第1のリスクー遺伝」というテーマでお話していきます・

さて、破れる前に見つかったコブを「未破裂脳動脈瘤」と呼びます。高齢で亡くなった人を解剖すると、小さいものを含め、約5%に見つかるとされています。

中年まではコブを保有する率は低いのですが、家族歴(血縁のある親子、兄弟に同じ病歴があること)があった場合、このコブが見つかる可能性は10〜15%にまで高まります。

親や兄弟に脳動脈瘤があった人はない人に比べ、「クモ膜下出血」の危険度は2〜3倍です。もちろん、病気そのものが親から子へ遺伝するわけではありませんが、血管が弱いなどの要素を受け継いでいる可能性は十分考えられます。

さらに、世界的に見ると、「クモ膜下出血」の発症率が高いのは、日本とフィンランド。フィンランド人は先祖がアジア系ですので、遺伝的な要因も関係あるのかもしれません。遺伝のリスクをなくすことはできませんが、早期発見につなげることはできます。家族歴がある人は、40才を過ぎたら積極的に検査を受けましょう。

万が一、未破裂脳動脈瘤が見つかっても、すべてが破裂するわけではありませんし、小さなコブなどは、治療が不要なケースもあります。まずはコブの有無を確認することが第一です。

今回はここまでです。次回は「第2のリスクー高血圧」というテーマでお話していきます。

脳梗塞、脳出血、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は「第1のリスクー遺伝」とはどんな病気についてお話ししました。

今回は「第2のリスクー高血圧」というテーマでお話していきます・

さて、高血圧は、「クモ膜下出血」の発症を高める危険因子として広く知られています。血圧とは心臓から押し出された血液が動脈の中を流れるときの血管壁を押す力をさします。血圧が高いと、血管は常に強い力がかかっている状態になるため、もろく、弱くなります。

「クモ膜下出血」の原因となる脳動脈瘤は、Yの字やTの字になった血管の分岐点で見つかることが多いという特徴があります。脳内の血管は複雑に入り組んでいるため、血圧が高くなると、コブへの圧力が高まり、破れやすくなるのです。このため、血圧に比例して患者数が増加することになります。

このことから「クモ膜下出血」の予防は、血圧コントロールがカギとなります。検査で小さなコブが見つかったケースはもちろん、「クモ膜下出血」の発作を起こしたり、手術をした場合、再発予防にも血圧コントロールは欠かせません。

血圧を安定させるには、減塩や運動が必要です。日々の食事で上手に塩分を減らし、血流をスムーズにする軽い運動やマッサージなどを毎日継続して行ってください。

今回はここまでです。次回は「第3のリスクー喫煙」というテーマでお話していきます。

脳梗塞、脳出血、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は「第2のリスクー高血圧」とはどんな病気についてお話ししました。

今回は「第3のリスクー喫煙」というテーマでお話していきます。

さて、喫煙と「クモ膜下出血」の発症には深いかかわりがあります。タバコの煙の中には、ニコチンや一酸化炭素、タールなどの有害物質が多量に含まれているため動脈を弱くもろくしてしまい、脳動脈瘤発生の原因となるのです。

ニコチンは、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を増やし、HDLコレステロール(善玉コレステロール)を減少させて血管を詰まらせるほか、心拍数を増加させ、末梢血管の収縮や血圧上昇などの原因となります。また、一酸化炭素は赤血球と結びついて、体内への酸素の取り込みを阻害し、血管の内壁を傷つけます。

こうした作用によって血管は弱くなり、脳動脈瘤発生の一因となります。つまり喫煙は、血管を痛めつけ、脳動脈瘤を作る根因になるのです。

また、動脈硬化となった血管は、もろくなるため、脳梗塞や脳出血の原因にもなります。喫煙は発生を助長するだけでなく、脳動脈瘤が破裂するのを早める働きもします。「クモ膜下出血」になりたくないのなら、禁煙は必須条件です。脳に動脈瘤がすでに見つかっている場合は、即刻、禁煙してください。

さて、禁煙ですが、できれば長期の休みから始めましょう。仕事中はストレスで、ついタバコに手が伸びがち。休暇中なら、タバコをやめることに専念できます。また、風邪など病気で寝込んだ時もベストなタイミングです。「タバコを吸いたい」と思う気持ちが弱くなっているときに禁煙を始めれば、成功率も高くなります。

口さみしくなったら、水やお茶を飲んだり、ガムや飴を食べるのもよい方法です。歯磨きすれば、口の中もさっぱりして気分転換にもなります。ただ、コーヒーや強いお酒など刺激が強いものを飲むとタバコが吸いたくなるので、禁煙中はそれらガマンしたほうがよいでしょう。

また自分の生活を振り返ると、タバコを吸う時間帯や場所がわかります。朝起きたとき、食後、喫茶店で、飲み会のとき・・・。禁煙中はそういった時間や場所をしっかり意識し、なるべく避けたり、タバコの代わりとなるものを準備しておきましょう。

「何度禁煙にトライしても、失敗してしまう。」という場合は、一度病院で相談してください。ニコチンには中毒性があるため、自分一人では禁煙できないこともあります。多くの病院には禁煙外来があり、ニコチンパッチやガムなどを使って効率よく禁煙ができるようになっています。

今回はここまでです。次回は「クモ膜下出血の予兆」というテーマでお話していきます。

脳梗塞、脳出血、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は「第3のリスクー喫煙」というテーマでお話ししました。

今回は「クモ膜下出血の予兆」というテーマでお話していきます。

さて、「クモ膜下出血」になった人の半数は、発作が起こる前に頭痛やめまい、目の異常といった前触れ症状を感じています。中でも頭痛は、「警告頭痛(ワーニング・ヘデイク)」と呼ばれるほど最も多い前触れ症状です。発作時の頭痛は「突然ハンマーで殴られたような激痛」といわれますが、「警告頭痛」は、それほどひどく痛まないことが多いようです。

頭痛のほかに「一瞬フッと意識が遠くなる」「めまいがする」「気分が悪い」といった症状が現れることもあります。また、脳動脈瘤によって目を動かす神経が圧迫されると、「ものが二重に見える」「まぶたが下がる」などの症状が現れる場合もあります。

こういった前触れ症状は、「クモ膜下出血」の発作が起こる1〜3週間前に起こり、数時間から1日以上続きます。未破裂脳動脈瘤がある人や「クモ膜下出血」を起こした家族がいる人は、このような症状が見られた場合、早めに医師に相談してください。

また、激しい頭痛、眼の奥や首のあたりに起こる激痛が起こったら、すぐに近くの脳神経外科を受信して、CT検査などを受けるようにしましょう。

「クモ膜下出血」の発作は、「突然意識を失って倒れる」とイメージをしがちですが、意識障害の程度には差があり、バッタリ倒れることもあれば、フラフラするぐらいですむ場合もあります。最も多い症状は今まで経験したことのないようなひどい頭痛です。多くの場合、ハンマーやバットで殴られたような急激な痛みがあり、吐き気をもよおしたり嘔吐を起こすこともあります。

こういった症状が起こったら、「クモ膜下出血」の発作が疑われます。「様子を見て・・」と思っていると症状が進み、大事にいたることも少なくありませんから、早急に受診してください。

さて、今回はここまでです。次回は「最適な手術法とは」というテーマでお話していきます。

脳梗塞、脳出血、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

院長出張のため、以下の通り臨時休診とさせていただきます。

2月28日(火)

3月18日(土)

臨時休診日中は、メール、LINEでの対応もいたしかねます。

ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

脳梗塞、脳出血、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com