脳卒中とリハビリテーション その32 リハビリテーションで脳を変える

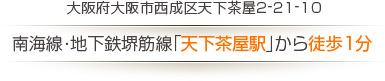

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「自動的動作、環境に適応する動作、それぞれの脳活動」についてお話ししました。

今回は「リハビリテーションで脳を変える」についてお話ししていきます。

さて、21世紀はリハビリテーションにとっても大きな変革の時期であるといえます。

リハビリテーションによって脳が変わることがわかったことで、訓練方法に対する考え方が変化しつつあるからです。従来は経験的な知識に頼る部分が多かった脳卒中のリハビリテーションが、何をすればどのように脳が変わり、どのくらいよくなるかという観点から検証できる時代がやってきました。これは脳卒中に限らず、脳神経にダメージを受けたために障害を生じたすべての患者さんのリハビリテーションに応用できる考え方です。

さらにダメージを受けた脳に、神経細胞のもとになる幹細胞(ES細胞)とよばれる細胞を移植する、あるいは神経細胞の成長を促す薬剤を使用するといった、再生医学を応用した治療法も現実のものになりつつあります。しかし、このような高度な先進医療技術を用いた場合でも、移植された神経細胞や成長した神経細胞が、新しい神経のネットワークをつくり機能回復に貢献するためには、それに加えてリハビリテーションをおこなうことが重要であることはいうまでもありません。

今回はここまでです。次回からは「治療の現場」というテーマで脳卒中リハビリテーション入院の実際などについてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「歩行するための脳のしくみ」」についてお話ししました。

今回は「自動的動作、環境に適応する動作、それぞれの脳活動」についてお話ししていきます。

さて、前回までに説明したような、からだを吊り上げて体重の一部を免荷した歩行訓練(BWSTT)をおこなっている状態で、fNIRSの測定をおこなったところ、脳卒中の患者さんでは予想に反して、むしろ一次運動野全体の活動が減少することがわかりました。

このとき患者さんは体重の一部が支えられたことにより足が出やすくなったと感じることが多いようです。つまり比較的意識しなくても足を運べる状態になると考えられます。

これを歩行の制御の階層的な構造に当てはめてみると、BWSTTによる一次運動野の活動の減少は、歩行の制御の中心が大脳皮質からそれより下位の脊髄などに相対的に移った結果であると考えて矛盾はありません。

その脊髄には中枢性歩行パターン発生機構(CPG)とよばれる歩行を制御する中枢が存在すると考えられています。たとえば、脊髄に完全な損傷を受けて、大脳からの運動の命令が届かない状態になった猫でも、トレッドミル上でからだを支えれば四足で歩行ができることがその根拠の1つです。

自発的な動作、たとえば歩行のようなリズムは、脳幹部や脊髄のCPGでつくられ、一方で環境に適応する動作は大脳皮質の一次運動野、運動前野、前頭前野などが中心となって担っていると考えられます。

このようなことから、BWSTTは、脊髄損傷による対麻痺(両下肢の麻痺)の患者さんの訓練法として導入されはじめ、最近は例にあげたように脳卒中の患者さんに対する歩行訓練でも応用されています。

一方、歩行のうち「環境に適応する動作」をおこなった場合の脳活動も、fNIRSで実際に調べてみました。健常者がトレッドミルのベルトの上にひいた線をまたぎながら歩行をおこなったところ、「自動的な動作」のときにはあまり活動がみられなかった運動前野や前頭前野の活動が、予想どおり増加しました。

脳卒中の歩行障害に対するリハビリテーションでは、まずは障害物のない状況で麻痺した下肢をうまく振り出す動作と、麻痺のない下肢を振り出すときに麻痺した下肢でうまく体重を支える動作を学習する必要があります。

しかし、さらに社会での活動をより広げるためには、外部の環境に応じて、歩行のスピードや歩幅や足の上げ方などを調節する訓練も重要になってきます。そして、これらの訓練で「鍛えられている」脳の部位はそれぞれ異なっているということです。

今回はここまでです。次回は「リハビリテーションで脳を変える」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「対称性指数で見る歩行機能の回復」についてお話ししました。

今回は「歩行するための脳のしくみ」についてお話ししていきます。

さて、前回までにお話したように歩行に関しても、手指の場合と同様、脳活動が変化し機能が改善することや、そのような変化をリハビリテーションにより引き起こすことが可能であることが理解していただけたでしょう。

さて、歩行を可能にする脳の神経ネットワークは階層的な構造をとることがわかっています。大脳では一次運動野に加えて、運動前野や前頭前野、さらにその下位にある脳幹部や小脳、脊髄までもが歩行の制御に関与します。

私たちがふだん歩くときのことを考えてみましょう。たとえば、いつもの道を駅まで歩くときに、いちいちまず右足を出してつぎに左足を出してと考える人はいないでしょう。私たちは知人と話をしながらでも何かを食べながらでも歩くことを意識せずに歩くことができます。しかし、段差があったり、前から自転車が走ってきたりすると、少し足を高く上げたり、スピードを緩めたり障害物を横によけたりする動作が必要になります。

つまり、歩行には「自動的な動作」という側面と、視覚などから入ってきた情報に対応して即座に「環境に適応する動作」という側面の二つがあるのです。前者を脳幹部や小脳、脊髄といった大脳より下位にある部分が中心となって、後者を大脳皮質の一次運動野、運動前野、前頭前野などが中心となって担っていると考えられています。

今回はここまでです。次回は「自動的動作、環境に適応する動作、それぞれの脳活動」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「実例でみる歩行機能の回復」について、重度麻痺の患者さんの例をあげてお話ししました。

今回は「対称性指数で見る歩行機能の回復」についてお話ししていきます。

さて、前回、前々回紹介した患者さんの脳活動からもわかるように、片麻痺歩行時の脳活動の特徴は、一次運動野の非対称な活動(一次運動野の活動が病変半球で減少)と、運動前野など他の皮質領域が活動することであるといえます。

そして歩行機能が改善したときには一次運動野の活動が対称性になることと、とくに重度麻痺例では病変半球の運動前野の活動が増加することがわかりました。

逆にこのような脳活動を起こすようなリハビリテーションをおこなうことによって、さらに機能回復が早まる可能性があります。脳活動を観察することがリハビリテーションの方法の是非を検証する補助的な役割をもつ可能性もあるでしょう。

さらに脳活動の変化と実際の歩行の改善の関係をみるために、一次運動野の活動の左右差を表す指標である脳活動の対称性指数(=〈病変半球の活動ー非病変半球の活動〉÷〈病変半球の活動+非病変半球の活動〉)

と、足の振り出しにかかる時間の左右差を表す指標である歩行の対称性指数(=〈非麻痺足の振り出しにかかる時間ー麻痺足の振り出しにかかる時間〉÷〈非麻痺足の振り出しにかかる時間+麻痺足の振り出しにかかる時間〉)を計算しました。

対称性指数は左右が対象であるとゼロになります。脳活動の対称性指数は、プラスのときは病変半球の活動のほうが活発であることを意味し、マイナスになると非病変半球の活動のほうが活発ということになります。歩行の対称性指数は、プラスのときは非麻痺足の振り出しが麻痺足の振り出しよりも時間がかかることを意味し、マイナスになると逆に麻痺足のほうが非麻痺足よりも振り出しが速いことを意味します。

ある医療機関で約3ヶ月の入院リハビリテーションの前後で歩行と脳活動の対称性指数の変化を脳卒中患者8例で調べました。この結果、一次運動野活動の対称性の改善は歩行の改善が関連していることが証明されました。歩行が改善して足の振り出しの左右差が改善した患者さんほど、一次運動野の活動の左右差も改善していたわけです。

今回はここまでです。次回は「歩行するための脳のしくみ」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「実例でみる歩行機能の回復」について、軽度麻痺の患者さんの例をあげてお話ししました。

今回は「実例にで見る歩行機能の回復」の中でもある医療機関の重度の患者さんの例についてお話ししていきます。

さて、今回取り上げる患者さんは重度の左片麻痺をもった50歳代の右利き男性です。脳梗塞による右大脳半球の病変も広範囲にわたり、大脳皮質の一次運動野やその出力経路である錐体路のダメージも大きいと考えられました。発症後102日目に歩行時の脳活動を測定しましたが、じつはこの患者さんにとってこれが脳卒中発症後初めて歩行を経験した記念すべき日になりました。

麻痺が強いためそのままでは歩行訓練ができないので、パラシュートのジャケットを装着してからだを吊るし、体重の負荷を一部軽減しながらトレッドミル上で歩行訓練を行いました。これは、体重免荷下トレッドミル訓練(BWSTT)とよばれる訓練法です。これにより体重の20%を軽減し、かつセラピストが麻痺した足の振り出しを助けることで訓練をおこないました。

麻痺足の振り出しの機械的な補助下の歩行では、病変のある右大脳半球の一次運動野周辺では活動はみられませんでしたが、代わりにその前の運動前野の活動がみられることがわかりました。つまり、ダメージを受けた一次運動野の代わりに、残存している運動前野が働くことにより歩行がある程度可能になったと考えられます。さらに病変のない左大脳半球では、一次運動野と運動前野に淡い活動がみられました。

次に骨盤と股関節をセラピストが操作する促通手技を用いて歩行訓練をおこなったときに脳の活動を調べたところ、麻痺足の機械的補助下での歩行時にもみられた病変半球の運動前野と、病変のない側の一次運動野の活動が明らかに増強されていることがわかりました。

この患者さんはリハビリテーションを続けた結果、幸いにして杖を用いて監視した状態で屋内を歩行できるようになりました。発症後173日目に促通手技を用いずに麻痺足の振り出しを軽く補助しながら歩行していただき、そのときの脳の活動を測定したところ、1回めに促通手技を用いた歩行時の活動と類似していました。これはつまり、促通手技により得られた脳活動のパターンが機能回復に役立っている可能性が高いと考えることができます。

今回はここまでです。次回は「対称性指数で見る歩行機能の回復」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「促通手技」についてお話ししました。

今回は「実例にで見る歩行機能の回復」の中でもある医療機関の軽度麻痺の患者さんの例についてお話ししていきます。

さて、今回取り上げる患者さんは50歳代の右利き男性で、左大脳半球の一次運動野からの錐体路が走行している放射冠というところに脳梗塞を起こして右片麻痺が生じました。発症後53日目にfNIRS装置を用いてこの患者さんのトレッドミル上での歩行訓練時の脳活動を調べました。

セラピストの機械的な麻痺足の補助下での歩行では、病変のある左大脳半球の一次運動野の活動が右に比べて低下しています。

つぎに麻痺した下肢の振り出しを助けるべく、促通手技による歩行訓練をおこなったところ、一次運動野付近の活動がより対称的になり、それより前にある補足運動野や運動前野の活動も増加しました。この所見は、脳卒中の患者さんが麻痺手を動かしたときの脳活動と類似していることがわかります。

それでは促通手技を用いることで誘発できたこのような脳活動が、機能回復に役立っているのでしょうか?

そこでこの患者さんが約2ヶ月の入院リハビリテーションを受け、自力での屋内歩行が可能になった発症後118日目に、介助なしで歩行しているときの脳活動を再評価しました。すると興味深いことにその時の歩行でみられた脳活動は53日目に促通手技でみられたものと似通っていることがわかったのです。

つまり、一次運動野の活動は左右対称となり、補足運動野や運動前野の活動もみられました。補足運動野や運動前野より前の、前頭前野とよばれる領域の活動は発症53日目の時点では大きかったのですが、歩行機能が改善した時点では活動が減少していました。前頭前野は注意の集中や新しいことに遭遇したときに活動することがわかっているので、歩行機能が改善した時点では以前ほど注意を集中しなくても運動が可能になったことを反映しているのかもしれません。

今回はここまでです。次回は「実例にで見る歩行機能の回復」に中でも重度麻痺の患者さんの例についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「歩行機能回復と脳の変化」についてお話ししました。

今回は「健常者の歩行時の脳活動」についてお話ししていきます。

さて、下肢を動かす運動神経細胞は、一次運動野のなかでもより内側に存在します。健常者がトレッドミル(ランニングマシーンのこと)の上で時速1kmのペースで歩行した時、一次運動野の内側とその前側にある補足運動野を中心に、ほぼ対照的に活動(酸素化ヘモグロビンの増加)が見られました。歩行の場合は両方の下肢を動かすので両側大脳半球で一次運動野の活動が見られるわけです。

比較のために立ったままで歩かずに歩行時と同じように腕を振ると、両側の一次運動野の下肢領域より外側にある腕の領域が活動しました。座ったまま足の関節を屈伸すると内側の一次運動野を中心に活動が見られますが、歩行時に比べて活動する範囲が限られてます。

さらに興味深いことに、歩くことを想像すると歩行時の脳活動に近い活動分布を示すことがわかりました。実際の歩行と比べると活動の中心は一次運動野よりも前の補足運動野に見られますが、ここで大切なことは運動の想像をするだけで実際に運動をするときと同じような神経ネットワークが活動するということです。

このような理由からよい運動をイメージすることがリハビリテーションに役立つのではないかという考えが出てきています。この考え方が正しいかどうかはまだ十分には検証されていませんが、肯定的なデータも一部出始めており、家庭でも心構えだけで手軽にできるので、試してみる価値はあると思います。

今回はここまでです。次回は「促通手技」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「経頭蓋磁気刺激法」についてお話ししました。

今回は「経頭蓋磁気刺激法」を用いて調べた結果、どのように脳細胞の機能が変化したかについてお話ししていきます。

さて、経頭蓋磁気刺激法を用いて麻痺した手に対する訓練による運動神経細胞の機能の変化が調べられました。

たとえば、麻痺した手に対する神経リハビリテーションの方法と一つとして強制使用法(制限運動療法。CI療法ともよばれる)があります。この訓練の原理は単純で、麻痺のない側の上肢を三角巾でおおうか、手にミトンを着用することにより麻痺した手を使わざるをえないような状況をつくって、食事をする、電話をかける、字を書くなど、手を使う日常生活動作の訓練をおこなうものです。

この訓練の導入のためには麻痺した手をある程度、握ったり開いたりできることが必要ですが、条件が許せば家庭でも導入することができます。この訓練により脳卒中発症後一年以上経過していても手の機能がよくなることが報告されています。

しかも訓練後に機能が改善した患者さんで、経頭蓋磁気刺激法を用いて手を動かす一次運動野の領域を調べると、手の領域の面積が

訓練前に比較して広くなっていることがわかりました。12日間、麻痺のない手に日中の9割の時間ミトンをはめることで、麻痺したほうの手を使わざるをえないような状況を作った結果、麻痺手の使用頻度が増すだけでなく、頭皮上の磁気刺激に反応する領域が病変のある大脳半球で拡大したことがわかりました。

つまり、訓練により一次運動野の中にある、麻痺手を動かす運動神経細胞が増えたと考えられます。これは運動神経細胞が新しく生まれたというよりも、たとえば肘を動かす役割を持っていた運動神経細胞が新たに手を動かす役割も兼ねるようになったのだと思われます。

このように脳卒中発症後一年以上を経た慢性期になっても脳はリハビリテーションにより変わりうるわけです。

ここで重要な事は、簡単な運動の反復では機能は改善せず、脳もかわらないということです。いまできることより少しだけ難しいことにチャレンジすることが大切で、それができればさらに少し難しいことを訓練することが、機能改善につながると脳卒中の患者さんに対するリハビリテーションの研究でも指摘されつつあります。

このように、麻痺した手の機能回復の背景には脳の変化(機能的再構成)が起こっていることを理解していただけたと思います。たとえば、右手を動かす左脳の一次運動野やその出力経路である錐体路が脳卒中によりダメージを受けたとしても、左脳の一次運動野以外の部分(運動前野や補足運動野)や、ダメージを受けていない右脳からの交叉しない錐体路が失われた機能を代わりに補う予備力が脳には備わっているのです。

今回はここまでです。次回からは「歩行機能回復と脳の変化」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「なぜ機能回復が起こるのか」の中でも健常者と患者さんの脳活動についてお話ししました。

今回は「役割を変える脳細胞」の中でも神経の役割の変化を調べる方法として「経頭蓋磁気刺激法」についてお話ししていきます。

さて、機能回復にともなって脳の神経ネットワークの再構成が起こることと並んで、もう一つの重要な変化は、大脳皮質の一次運動野内に存在する運動神経細胞の役割の変化です。

リスザルを用いた動物実験からわかった重要な事実は、手を使う訓練、例えば小さなエサ入れからエサを取る訓練をおこなうと、一次運動野の中で手を動かす運動神経細胞の割合が増えるということです。

リスザルでは一次運動野の運動神経細胞をじかに電極で刺激することでどの部位がどの筋肉を動かす役割をもっているのか評価することが可能ですが、ヒトでは手術が必要な場合などを除いてはそのようなわけにもいきません。その代わりによく用いられる方法が経頭蓋磁気刺激法(TMS)というやり方です。

電機の代わりに頭皮の上に置いた磁気コイルで磁場を発生させることにより、大脳皮質にある運動神経細胞を苦痛なく刺激することができます。頭蓋に電気を通して刺激すると、直接、運動神経細胞が働きますが、磁気刺激では運動神経のまわりにある神経(介在神経)をまず刺激して、その結果、運動神経細胞を働かせます。

この検査により、一次運動野の運動神経細胞から手や足を動かす命令がその筋肉に伝わるまでの時間や神経の興奮の強さを測定します。また、頭皮上のコイルの位置を少しずつずらして刺激をしていくことにより、手や足を動かす運動神経細胞が大脳皮質の中でどのくらいの範囲にわたって存在するかを評価することも可能です。

今回はここまでです。次回は「役割を変える脳細胞」の中でも、今回お話した経頭蓋磁気刺激法を用いて調べた結果、どのように脳細胞の役割が変わったかについてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「なぜ機能回復が起こるのか」の中でも神経リハビリテーションついてお話ししました。

今回は「なぜ機能回復が起こるのか」の中でも健常者と患者さんの脳活動についてお話ししていきます。

さて、健常者の左手の運動時には、右脳の一次運動野と左の小脳を中心に脳が活動することがわかっています。手足の運動については反対側の大脳がつかさどっているのですが、運動の細かい調整に関与する小脳は同側支配(右手の運動に関係するのは右の小脳)であるからです。それ以外にも一次運動野のすぐ前にある運動前野とよばれる場所や同様に隣接して後ろにある頭頂葉、脳の内側に存在する補足運動野の活動も見られます。

つぎに脳梗塞から回復した患者さんが、もともと麻痺のあった右手を使って同様の運動をしたときの脳活動はどうでしょうか?先の健常者の例と動かしている手が逆であるところに注意してください。

脳梗塞の患者さんの麻痺から回復した右手の運動時の脳活動で、一見してわかる健常者との大きな違いは、脳の働いている部分が増加していることです。もう少し細かく見てみると本来働くべき左の一次運動野に加えて右の一次運動野も活動しています。また小脳についても両側の活動がみられます。運動前野の活動も両側にみられ、補足運動野の活動も増加しています。

つまり、一見同様の運動をしているようでも麻痺から回復した患者さんでは健常者に比べて動員される神経ネットワークが増加していると考えられます。同様なことは感覚障害の回復過程や、左大脳皮質の損傷によってしばしばみられる失語症とよばれる言語障害の回復過程でもみられることがわかりました。

さらにこのような神経ネットワークの変化は、通常の老化にともなって生じることが知られています。ボタンを押す運動や指折りのような比較的単純な運動時、高齢者では若年者と共通して活動する部位に加えて、若年者ではみられない部位の活動も観察されます。

具体的には両者に共通して、運動している手と反対側の一次運動野・運動前野・補足運動野および同側の小脳に活動がみられますが、高齢者ではこれらに加えて手と同側の一次運動野、反対側小脳などの活動もみられるのです。つまり、高齢者でも同等な運動をおこなう場合、その課題があたかもより難しくなったように、動員される神経ネットワークが増加すると考えることができます。

今回はここまでです。次回は「役割を変える脳細胞」の中でも神経の役割の変化を調べる方法として「経頭蓋磁気刺激法」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com