脳卒中とリハビリテーション その20 なぜ機能回復が起こるのかー神経リハビリテーション

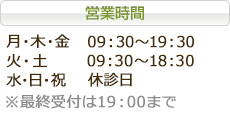

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「リハビリで何が良くなるのか」の中でも肉体的問題以外の問題についてお話ししました。

今回は「なぜ機能回復が起こるのか」の中でも神経リハビリテーションについてお話ししていきます。

さて、いよいよ主題である脳とリハビリテーションの関係についてお話ししていきます。前回までにお話ししたように脳卒中で生じた運動麻痺や感覚障害などの機能障害は脳の損傷を原因とするものです。

発症後のさまざまな治療にもかかわらず、脳に損傷が残ってしまうと、その部分は残念ながら再生しません。、しかし、脳の中でそれぞれの神経同士は直列につながっているわけではなく複雑なネットワークを形成しているので、一カ所が破壊されてもそれを補うことができるしくみがあります。つまり、損傷部位のまわりあるいはもっと離れた部分の神経が上手にネットワークを形成し、その部分が従来つかさどっていた機能を新しくもつようになれば、機能回復が得られるはずです。これを機能的再構成とよびます。

このように、脳のしくみに着目して機能回復をしようという考え方が、次第に定着しつつあります。このような立場に立ったリハビリテーションは、従来のリハビリテーションに神経という意味の「ニューロ」をつけてニューロ・リハビリテーション(神経リハビリテーション)とよばれています。

このような考え方が可能になったのは、機能回復と脳の変化の関係を調べるような動物実験の貢献がたいへん大きいと考えられます。さらにヒトでも、90年代はじめから実際に運動をおこなっているときの脳の活動をポジトロン断層撮影(PET)や機能的核磁気共鳴装置(fMRI)といった新しい技術を用いて調べられるようになりました。

今回はここまでです。次回は「なぜ機能回復が起こるのか」の中でも健常者と患者さんの脳活動についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

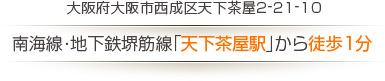

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「リハビリで何がよくなるか」の中でも肉体的問題についてお話ししました。

今回は「リハビリで何がよくなるか」の中でも肉体的問題以外の問題について主にお話ししていきます。

さて、前回お話した肉体的問題以外にも、患者さんの注意力や意欲などが日常生活動作の障害の原因になっていることがあります。

とくに右の大脳に比較的大きな病変がある場合、左側への注意がいかない状態が生じることがあります。これは半側空間無視とよばれ、患者さんには左側にあるものに気づかす車椅子をぶつけながら進む、食事をしていても左半分にあるものに気づかず手をつけないなどの症状が出て、立ち上がるときもうまく左側に体重がかけられず転倒する危険が大きくなります。

このような症状は脳卒中の発症後数ヶ月で次第によくなってくる場合も多く、またリハビリテーション場面でも注意を左側に注ぐ練習をすることで、肉体の麻痺に大きな変わりがなくても、移乗動作が改善する可能性があります。

さらに高齢者に起こった脳卒中でよく見られる問題は、運動能力としてはある程度保たれていても意欲がなく、日常生活動作がうまくおこなえないことです。この意欲を向上させるというのはなかなかに難しい問題ではありますが、基本的に特定の動作をすることで、何らかの報酬が得られるということがポイントだろうと考えられます。

しんどいこと、いやなことは誰しもしないものです。セラピストや看護師だけでなく家族や友人も患者さんが新しくできたことに対して、それが小さなことでもほめること、肯定することを心がける必要があります。また脳卒中の患者さんの三割以上にみられるといわれるうつ状態を見逃さず治療することも意欲を高めるうえでは大切なことです。

このように脳卒中のリハビリテーションの過程は、機能障害(たとえば、麻痺そのもの)の治療、具体的な日常生活動作(移動、トイレ、更衣、食事、歯磨きなど)の訓練、麻痺のない側の筋力低下や麻痺側の関節の動きの制限など二次的な問題の治療、補装具の適用、注意力。意欲のてかや脳卒中後のうつ状態に対する介入、家族など介護者の訓練、住宅改造などの住環境を整えること、経済面では、利用可能な制度の紹介、介護保険で提供されるさまざまなサービスの導入など多岐にわたります。

これらを個々の患者さんの障害の状況、生活環境、家族の支援態勢などから考慮し、最適な組み合わせを提供して社会復帰をめざします。どの側面も欠くことができない役割を担っていることをここでは強調しておきましょう。

今回はここまでです。次回は「なぜ機能回復が起こるのか」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「日本の回復期リハビリテーション病棟」がなぜ効果があるのかについてお話ししました。

今回は「リハビリで何がよくなるか」の中でも肉体的問題について主にお話ししていきます。

さて、話をわかりやすくするために、ベッドから起き上がってイスに移る「移乗動作」を例にとって考えてみましょう。健康な人ではなんでもないこの動作も、片麻痺のある脳卒中の患者さんにとって、はじめはたいへん難しいものです。

この動作ができるようになるには、麻痺(機能障害)がよくなることが一番です。次の節からお話ししようとしていることは、この麻痺がよくなることは脳にどのような変化が起こったことによるのかという内容が中心です。

しかし、麻痺が必ずしも完全によくならない場合もあります。それではまったくお手上げかというと、そうではありまえん。長い間ベッドの上で寝ていて、本来麻痺のない側の下肢まで力が弱ってしまっていた。(これを廃用症候群とよびます)ならば、その筋力を向上させるような訓練をすることも、移乗動作を可能にするために重要です。

同様に麻痺側の膝関節が動かさないうちに固まって十分に伸びない(拘縮とよばれる)ために、麻痺した下肢でうまくつっぱることができないのであれば、その固まった関節の動く範囲を改善させるような訓練(関節可動域訓練という)が功を奏することもあります。

また、麻痺した下肢や麻痺のない下肢の状態が変わらなくても、環境を変えることで、できないことができるようになる場合もあります。たとえば手すりを適当な場所に設置して、実際に移乗動作の訓練をすることで、安全にその動作ができるようになります。

さらにそれでも介助が必要な場合は、患者さんの訓練だけでなく家族や介護者に対する訓練が、安全で疲れない介助方法を習得するためにも重要です。

今回はここまでです。次回は「リハビリテーションで何がよくなるのか」の中でも肉体的問題以外の問題についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「脳卒中ユニット」がなぜ効果があるのかについてお話ししました。

今回は「日本の回復期リハビリテーション病棟」についてお話ししていきます。

さて、日本でも脳卒中発症後、なるべく早い時期に充実したリハビリテーションをおこなう必要性が強調され、2000年4月より診察報酬のなかに回復期リハビリテーション病棟が入院科が新設されました。

同病棟と認定されるには、いくつかの満たすべき条件があります。まず、発症後3ヶ月以内の脳卒中、脊髄損傷、大腿骨骨折などの患者が80%以上入院していること。また、専従のリハビリテーション医師1名、理学療法士2名、作業療法士1名以上を常勤として配置し、看護師はベッド3に対して1の割合以上、看護補助者はベッド6に対して1の割合以上であること、などです。(2005年11月現在)

この病棟では、医療機関は入院基本料に加えて、リハビリテーション料を別に算定できることになっています。また入院している患者さんに対し、リハビリテーション総合実施計画という書類を定期的に作成し、病気の状態や合併症、麻痺や言語障害の程度、日常生活動作でできること、実際にやっていること、心理的状態、生活環境などについて評価し、患者さんや家族の希望をふまえて、目標をたてて、どのようにリハビリテーションをおこなっていくかを記載して説明することが義務づけられています。

同病棟では言語聴覚士や医療ソーシャルワーカーなどの配置は必須ではないものの、多角的なチームアプローチがなされる点で、前述した欧米(とくにアメリカのリハビリテーション専門病院)の脳卒中ユニットに近い形態と考えられます。

欧米に勝る点は、この回復期リハビリテーション病棟への入院が最大6ヶ月まで医療保険で認められていることです(ただし現状では2〜3ヶ月の入院が多い)。たとえば、アメリカのリハビリテーション専門病院の入院期間は平均20日足らずであることを考えれば、日本はたいへん恵まれているように思われます。

ただし、欧米では自宅に帰ったあとの在宅でのリハビリテーションサービスが日本よりも充実しているので一概には比較できません。しかし日本でも今後、医学的に全身の状態が落ちつけば、入院ではなく本来の生活の場である家庭で十分なリハビリテーションを受けられるような方向に整備を進めることも重要になるでしょう。

今回はここまでです。次回は「リハビリテーションで何がよくなるのか」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「脳卒中ユニット」についてお話ししました。

今回は「脳卒中ユニット」がなぜ効果あるのかについてお話ししていきます。

さて、それではなぜ、脳卒中ユニットは機能回復に対して功を奏したのでしょうか? それにはいくつかの理由が考えられます。

まず第一に、そのような専門病棟では、発症後すぐにリハビリテーションが始められることです。とくにヨーロッパの脳卒中ユニットでは、ほとんど、発症後24時間以内になんらかの形でリハビリテーションが開始されます。

一方、アメリカでは日本とリハビリテーションをおこなう医療のしくみが似通っており、急性期病院からリハビリテーション専門病院に転院するという形態が中心です。アメリカの場合、急性期病院のリハビリテーションは必ずしも充実していないものの、急性期病院での入院期間はだいたい1週間以内と、日本に比べてかなり早期にリハビリテーション専門病院に転院するのが普通です。

日本では急性期病院の入院期間がアメリカに比較して長く、1ヶ月から2ヶ月ありますが、これは医療保険により認められる入院期間が、アメリカは日本より短く抑えられていることにもよります。日本の急性期病院でのリハビリテーションは理学療法が週に数回あるだけというところも多く、集中的なリハビリテーションの開始が遅れることは否めません。

第二の理由は、その集中的リハビリテーションの効果です。たとえば、日常生活動作の訓練は数多く行なうほうが、その訓練した動作について、より改善することがわかっています。

第三に、さまざまな専門スタッフがチームとしてさまざまな角度からリハビリテーションをおこなうことです。理学療法士は立った時のバランスや歩行の訓練を、作業療法士は更衣動作・食事動作・家事動作・書字などの訓練を、言語聴覚士は言葉や発音や嚥下(えんげ)の訓練を、看護師は病棟での日常生活動作の定着を支援します。また、ソーシャルワーカーは退院のために必要な補装具や家の改修、デイサービスやヘルパーなどの社会資源の活用の準備を介護保険のケアマネージャーにつないでいきます。

もちろん、これらのスタッフがバラバラに動くのではなく、お互いに情報を交換しながら効率よく退院計画を進めていくわけです。最近はリハビリテーション室だけではなく患者さんの病室で、セラピスト(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士らの総称)が日常生活動作の訓練をおこなうこともよくあります。医師は病状を安定させ合併症を予防しながらチーム全体を統括していくのです。

今回はここまでです。次回は「日本の回復期リハビリテーション病棟」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「証拠に基づく医療」の中についてお話ししました。

今回は「脳卒中ユニット」についてお話ししていきます。

さて、前回は証拠に基づく医療のお話しの中で薬の話を取り上げましたが、リハビリテーションの場合、話はややこしくなります。それは治療しない群というのを設定すること自体が難しいからです。実際問題としてリハビリテーションをしないで様子を見させてください、という申し出に対して患者さんが同意させることはありえません。

現在わかっているのは、とくに欧米を中心とした複数のランダム化比較試験の結果、リハビリテーションを含めた脳卒中に特化した医療チーム(医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医療ソーシャルワーカーなど)が整っているような病棟(脳卒中ユニットとよばれる)では、そうでない病棟に比較して、脳卒中の患者さんの日常生活動作や歩行などの能力を改善する効果が高いいこと、入院期間がより短くてすむこと、自宅復帰できる割合が高まることです。脳卒中ユニットという脳卒中に特化した病棟での、リハビリテーションを含めた専門的かつ多方面からのチーム医療が、脳卒中の後遺症を軽減するのに役立つわけです。

今回はちょっと短いですが、ここまでです。次回は「脳卒中ユニットーなぜ効果があるのか?」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「急性期以降の機能回復」の中でも手の機能回復についてお話ししました。

今回からは「リハビリテーションはどう行われるのか」についてお話ししていきますが、今回はその中でも「証拠に基づく医療」というテーマでお話ししていきます。

さて、リハビリテーションの役割はどのようなところにあるのでしょうか?

脳卒中に対処するポイントは、いままで述べてきたようにまず、危険因子(脳卒中になる可能性を増加させる病気や習慣)の治療をして発症を最小限に抑えることに始まり、残念ながら、脳卒中が発症すれば虚血や出血による脳のダメージを最小限に抑えることに注がれます。さらに後遺症を少しでも少なくするために、リハビリテーションがおこなわれるわけです。

最近、医学の世界では証拠(エビデンス)に基づく医療という考え方が定着しつつあります。これは有効性が科学的に証明された治療方法を個々の患者さんに対する診察にうまく取り入れていこうという動きです。

もっともエビデンスがあるといわれているのが、ランダム化比較試験とよばれる、ある治療をする患者さんとそうでない患者さんを無作為に分けて両者の治療成績を比較するように適切に計画された研究です。有名なところでは、ある薬が有効かどうかをみるために、その薬を服用する群と、そうでないプラセボとよばれる偽薬を服用する統制群とを比較する治験などです。

たとえば解熱鎮痛剤としても知られるアスピリンは、血小板が凝集することを抑える作用(抗血小板凝集作用)ももちます。この薬が脳梗塞の発症を予防するためにも用いられるのは、ランダム化比較試験の結果、アスピリンを服用した群は服用していない群に比べて脳梗塞を発症する確率が低いと判断されたからです。

同様にエビデンスのある治療としてチクロピジンやシロスタゾールという、アスピリンと同じく抗血小板凝集作用をもつ薬品も脳卒中の再発予防に用いられますし、不整脈のある患者さんでは、血液を凝固させる凝固因子という成分を抑えるワーファリンという薬が使われます。

今回はここまでです。次回は「脳卒中ユニット」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「急性期以降の機能回復」の中でも足の機能回復について主にお話ししました。

今回は「急性期以降の機能回復」の中でも手の機能回復について主にお話ししていきます。

さて、手に関しては、足の回復より若干、分の悪い面があります。つまり入院時にまったく手が動かせなかった60〜79歳の高齢な患者さんについては、3割以上が改善はしたものの、実際にその手でスプーンや箸をもって食事をしたり、字を書いたりすることが可能(実用手)になったのは残念ながら1%程度でした。

つまり発症後数ヶ月の時点で手がまったく動かない場合は、その手を使って今までどおりのことができるようになるには難しい場合が多いといえます。とはいっても、その患者さんが何もできるようにならないという意味ではなく、食事をしたり、字を書いたり、服を着たりといった実際の日常生活動作は、逆側の手を訓練するなどの代替的な手段を使うことで可能になります。

一方、入院時に麻痺した手を大まかに握ったり開いたりすることが可能な患者さん場合は、発症後3ヶ月以内の入院であれば、退院時に半分以上の患者さんがその手を用いて食事をしたり、字を書いたりすることが可能(実用手)になりました。

また、手の運動麻痺の回復は発症後半年以上経過するとよくならないものとあきらめられていましたが、発症後半年以上経っても、このように手の麻痺が重度でない場合は、訓練により機能を回復させることができる可能性があることがわかってきています。さらに最近では発症後1年以上経過した時点でも麻痺手をある程度動かすことができれば、その手を積極的に使うことによってさらに機能がよくなることも知られてきました。

今回はここまでです。次回からは「リハビリテーションはどうおこなわれるのか」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「脳卒中直後の機能回復」の割合についてお話ししました。

今回は「急性期以降の機能回復」の中でも足の機能回復について主にお話ししていきます。

さて、急性期以降の機能回復は、急性期に比べてゆっくりですが、確実に回復はしていきます。

一般的には発症後3ヶ月から6ヶ月にかけて回復の度合いはなだらかになっていきます。回復のスピードはもともとの麻痺が強い患者さんのほうが遅くなりますが、逆にプラトー(回復度合いにあまり変化が見られない状態)になるにも軽症の患者さんより時間を要し、発症後半年でもまだ少しずつよくなっていく傾向があります。運動機能に関していえば、とくに家庭や社会で自立して生活することに大切な、立ったり歩いたりする機能は発症後数ヶ月経ってもよくなることが知られています。

たとえば、あるデータによると、入院して約3ヶ月のリハビリテーションを受けた1,000

人あまりの脳卒中の患者さんの成績では、当院に入院した当初は歩行がまったくできないような、最も障害の強い60〜79歳の高齢な患者さんに限っても、発症後3ヶ月以内に入院した患者さんの7割、6ヶ月以内に入院したうちの5割、9ヶ月以内に入院したうちの4割の患者さんで歩行機能が改善しました。

今回はここまでです。次回は「急性期以降の機能回復」の中でも手の機能回復について主にお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com

こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。

前回は、「脳卒中直後の機能回復」についてお話ししました。

今回は「脳卒中直後の機能回復」のその割合についてお話ししていきます。

さて、脳梗塞では血管がつまったあと早い時期に血流を再開することに成功すれば、早い時期に機能の改善がみられます。ある調査でも脳梗塞を発症し某国立病院に入院した156例のうち、発症後間もない数日の時点で、症状が軽症でリハビリテーションをおこなう必要のない患者さんが74例(47%)もありました。

逆に症状が非常に重症で生きるか死ぬかの状態であった患者さんが11例(7%)でした。

残りの71例(46%)に麻痺などの神経症状が残り、急性期リハビリテーションが必要な状態でした。その急性期リハビリテーションをおこなった71例中、その後2週間で症状が改善し、そのまま集中的なリハビリテーションなしに自宅復帰が可能となった患者さんが33例(71例中46%、全体の21%)ありました。

残りの38例(71例中54%、全体の24%)が発症後2週時点でさらなる集中的リハビリテーション(回復期リハビリテーション)が必要でした。

ただしそのうち、まだ肺炎などの合併症の治療が必要で全身状態が不安定な患者さんも3割ほど(71例中27%、19例)あり、リハビリテーションと同時に医学的な管理も必要な患者さんも多くいました。このようなわけで当初の重症な状態から安定した患者さんも含めると脳梗塞を発症後数週の時点で、およそ3〜4割が障害をもち、リハビリテーションの対象になると考えられます。このようなデータからもわかるように、幸いにして発症後早い時期に社会復帰に向かう患者さんがいる一方、依然として脳卒中は、要介護の原因第1位の病気です。

今回はここまでです。次回は「急性期以降の機能回復」についてお話ししていきます。

脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10

TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com