脳梗塞⑨西洋医学での治療方法について

③心原性脳塞栓症

・内科治療

抗凝固剤

心臓の中に血のかたまり(血栓)をできにくくするために用います。ただし量が多すぎると出血しやすくなり皮下出血、鼻血、血尿、血便などの問題を起こすことがあり、適正量をきびしくチェックする必要があります。

血栓溶解薬

血栓もしくは塞栓を直接溶かすための薬で、2005年から日本でも、脳梗塞発症3時間以内に治療可能な患者に対してアルテプラーゼの静脈注射の使用が認められました。これを使用することで、詰まった血管をいち早く再開通させ、脳に血液を再び送ることが可能となり、脳梗塞後の後遺症の程度が著明に少なくなることが証明されています。しかしその効果の反面、脳内出血を生じる危険性も高いため、治療を受ける場合には担当医の説明をきちんと聞いて、合併症についても理解した上で、同意をする必要があります。

・手術治療

<再開通>

アルテプラーゼが使用できなかったり無効な場合の方法としてカテーテル治療があります。血栓をつかまえて除去するデバイスや血栓を吸引するデバイスが許可され使用されています。

①ラクナ梗塞

・内科治療

アテローム血栓症に準じた抗血小板剤を用います。なおこの病態は高血圧との関連がわかっており降圧剤が重要な役割をします。とくにラクナ梗塞の項で述べた微小出血の症例においては抗血小板剤よりも降圧剤の意義が大きいと言えます。またすべての病態において脳保護剤が使用されることもあります。これは死に陥った脳細胞から放出される活性酸素が周りの生きている脳に悪さをすると言われており、この活性酸素を除去する薬剤です。

②アテローム血栓症

・内科治療

抗血小板剤

活性化された血小板が血管壁に付着しさらに狭窄が進行していったり、壁に付着した血小板が剥がれて血管に流れてその先の血管をつめることがありこれを防ぐために用います。

抗凝固剤

壁が不整なところに血液が固まらないようにするものです。脳の血液が足りない部分を生かすことができます。

血栓溶解薬

・手術治療

<血管吻合術(バイパス術)>

つまった脳血管のさらに先の血管に頭皮を走る血管を剥がしてつなぐ手術です。吻合した血管から血流が新たに確保できるため再発を抑えることができるというものです。

脳梗塞の治療は、一刻も早く始める必要があります。 脳梗塞のタイプによって治療法は異なりますが、基本的には点滴や飲み薬による薬物治療が中心になります。 症状が出た直後から4.5時間以内であれば、血栓溶解薬が投与されます。 これは詰まった血栓を溶かす薬で、発症初期の段階に血流が戻ることで、症状の改善が期待できます。

また一定の基準にあてはまれば、カテーテルを用いて血栓を取り除く血管内治療も有効です。この他、急性期に投与される薬としては、脳を保護する脳保護薬や、脳のむくみを抑制する抗脳浮腫薬などがあります。脳梗塞のタイプによって、血液の流れを促す薬剤を投与する場合もあります。さらに、身体的なまひや言語障害が出ている場合は、それぞれの症状に応じてリハビリテーションを行います。再発予防のために、外科手術を行うケースもあります。

脳梗塞の主な原因は動脈硬化です。脳血管の動脈硬化や、脳血管内に血のかたまりである血栓ができることで発症します。肥満や高血圧、脂質異常症などによって動脈硬化が進んだ結果、脳の血管が詰まったり、血栓ができることで脳梗塞が引き起こされます。 そのため、高血圧などの生活習慣病が増加し、さらに動脈硬化が悪化しやすい50歳代以降になると、脳梗塞のリスクも高くなります。

脳梗塞の中で占める割合として、①ラクナ梗塞32% ②アテローム血栓性脳梗塞37% ③心原性脳梗塞症27%になります。①ラクナ梗塞では、高血圧 ②アテローム血栓性脳梗塞では、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、大量の飲酒 ③心原性脳塞栓症では、心疾患(非弁膜症性心房細動など)などの危険因子があります。

③心原性脳塞栓症(脳塞栓症の一種)

心臓内の血栓が血流に乗って脳に運ばれ、脳内の太い血管や複数の血管を閉塞させ起こる「心原性脳塞栓症」は他の血栓症と異なり、急激な発症、発症直後の神経症状の完成や失語、失行、失認などいわゆる高次脳機能障害を伴うことが多く重篤な脳梗塞となることが多いことが特徴です。発症3時間以内に治療を開始できれば、閉塞血管の再開通が望める場合があります。それを過ぎた場合は病巣周囲のむくみをとりのぞき、細血管の血流を確保して、周りの組織を保護する治療が行われます。

通常心臓は一定のリズムでうっているため血液はよどみなく流れます。この状態で血液の固まり(塞栓)ができることはありません。しかし心房細動と呼ばれる不整脈があると一定のリズムでうたないために心臓の中で血液が一瞬止まりよどんだ状態になります。もともと血液は固まる要素を持っているので心臓のなかで血液の固まり(塞栓)ができて血液の流れに乗り脳血管に飛んで血管をつめてしまうものです。いきなり血管がつまるため症状は突然に起こります。また太い脳血管がつまることが多いので症状も重い場合が多いと言えます。有名なのが、元巨人軍の長島茂雄さんをおそった脳梗塞がこれにあたります。

②アテローム血栓性脳梗塞(脳血栓症の一種)

動脈硬化(アテローム硬化)によって狭くなった血管に血栓ができ、ラクナ梗塞よりも太い血管が詰まって起こる脳梗塞が「アテローム血栓性脳梗塞」です。太い動脈が閉塞されるため、重症化するケースが多いです。食生活の欧米化で日本でも増加傾向にあります。

動脈硬化が基礎病変にあるために、生活習慣病が主因になります。動脈硬化により血管が狭くなっていき、狭くなった血管内腔の壁は不整なため血液中の血小板がこびりつき、さらに硬くなりさらに狭くなっていき最後は閉塞に至るものです。

動脈硬化の進行には、生活習慣病である、高血圧、糖尿病、高脂血症などが強く影響しています。高齢者だけではなく、若年者でも動脈硬化が脳梗塞の原因の20〜30%を占めるといわれています。症状は徐々に進行することが多く、時には一時的に麻痺や言語障害が出てその後改善する場合(一過性脳虚血発作といいます)もあります。

①ラクナ梗塞

日本人(東洋人)に多いタイプで、脳の大脳深部(脳の深い部分)に血液を供給している細い動脈(直径100~300ミクロン、穿通枝(せんつうし)という)の異常によって起こるものです。1本の穿通枝が詰まった閉塞した場合、壊死に陥る範囲は最大でも1.5cmを超えないことから、脳の深い部分にできた直径1.5cm以下の梗塞をラクナ梗塞と呼んでいます。「ラクナ」はラテン語で、“小さなくぼみ”を指します。高血圧のために極端に血管壁が厚くなった動脈や、血管壊死が修復されて閉塞した動脈がラクナ梗塞の原因となります。梗塞自体は小さいですが、手足の運動 に関わる大事な部分が障害されるため、麻痺が重 度となったり、症状が進行する場合があります。意識障害をおこすことはありませんと言われております。

ラクナ梗塞では侵される範囲が狭いため、症状も大部分は半身不随などの片麻痺、感覚の低下やしびれ感などの感覚障害のみで、比較的軽症のケースが多く、意識障害を起こすことは極めて少ないです。1回だけの発作では大きな後遺症を残すことは少ないですが、繰り返し再発すると血管性痴呆やパーキンソン症候群などを来しやすいといわれています。

脳卒中とよばれる病気の中でも、脳の血管が詰まって起こる脳梗塞は、脳を養う血管(大きい血管から小さい血管まで)の一部が突然詰まって血流が途絶え、脳の細胞が死んでしまう病気です。

詰まる原因としては、動脈硬化で細くなった血管につまる場合①ラクナ梗塞、血管にコレステロールが溜まった結果、そこの血の固まりができて詰まる場合②アテローム血栓性脳梗塞、心臓など他の部位でつくられた血の固まりが血流によって流れてきて詰まる場合③心原性脳塞栓症があります。

早期に適切な治療を受けないと後遺症をきたしたり、死亡してしまう可能性があります。

脳梗塞の症状としては、左右どちらか半身の手足や顔がしびれたり動かしづらい、ふらつく(歩きづらい、めまいがする)、嘔吐する、しゃべりづらい(ろれつがまわらない、言葉が出てこない)、言葉は理解できてもどのようにすればいいかわからない(失行)、言葉を話したり理解できない(失語)、見ても聞いても何だかわからない(失認)、物が見えにくかったり二重に見える、などがあります。

これらの症状が1つだけ出る場合と、複数出る場合とがあります。突然症状が出るケースがほとんどですが、場合によっては一時的に治まることもあります。ただし、時間が経つと悪化することが多いので注意が必要です。

脳梗塞は早期に受診できるかが大きな鍵となるので、症状が出た時点で早急に医療機関へ行くことが何よりも重要です。

予防・治療後の注意

水ぶくれにはウイルスが入っているため、水ぶくれを破ると手にウイルスがついて、ほかの場所に水ぶくれがうつる原因になるので注意が必要です。

また、水ぶくれに触れた指でコンタクトや目に触れると、失明する危険性がある角膜ヘルペスにつながることがあるので、患部に触れた後はしっかりと手を洗うことを徹底します。

また、体の抵抗力が落ちると再発しやすくなるため、ストレスや疲労をためない生活を送ることも大切になります。

また、紫外線もヘルペスを誘発される要因になるため、日焼け止めや帽子などで、紫外線対策を心がけることも大事です。

大阪で単純ヘルペス(口唇ヘルペス)なら西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院

電話:06-6659-0207 FAX:06-6659-5858

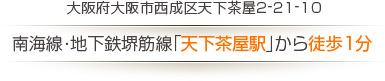

557-0014 大阪府大阪市西成区天下茶屋2-21-10

mailto:mail@ynsa-japan.com